CIO OF THE FUTURE

DAS ENDE DER TRÜBSAL BEGINNT AM 05.01.2026

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Unser biblisches Königreich Neues Jerusalem 2025

Neustrelitz - Neues Jerusalem - Neubrandenburg

Innovationen in Ostdeutschland 2025 - 2050

Schlossturm Neustrelitz - eine unendliche Geschichte?

Kommt er oder kommt er nicht? Seit Jahren diskutiert Neustrelitz über den Wiederaufbau des Schlossturms. Obwohl Bund und Land Fördergelder geben wollen, passiert bisher wenig. Das liegt auch an deutlich gestiegenen Baukosten.

Kontroverse Diskussionen und gegenseitige Vorwürfe: Der geplante Wiederaufbau des Schlossturms erhitzt die Gemüter in der Neustrelitzer Stadtvertretung. Bei ihrer letzten Sitzung war die Stimmung gereizt. So ging beispielsweise CDU-Stadtvertreter Christoph Poland den Bürgermeister Andreas Grund (parteilos) frontal an.

Er warf ihm vor: "Du bist gegen das Projekt. Ich sehe keine Gelegenheit mehr zum Heilen." Auch Vertreter der Fraktion Grüne/FDP/PuLS beklagten ein "Drehen im Kreis". Fraktionsvorsitzende Hannelore Raemisch fordert einen "Beschluss der zum Arbeiten zwingt". Andreas Grund wehrte sich und sagte, er habe "keine Lust, dass auf dem Bürgermeister rumgetrampelt wird."

Wiederaufbau schon dreimal beschlossen

Zwar hat die Stadtvertretung Neustrelitz schon dreimal den Bau des Turms beschlossen, doch ob es wirklich dazu kommt bleibt weiter unklar. Ein Grund sind die gestiegenen Baukosten. Ursprünglich waren 7 Millionen kalkuliert.

Die letzte Schätzung liegt bei etwa 9,5 Millionen Euro. Bund und Land haben 6,5 Millionen Euro Fördergeld zugesagt. Bleibt eine Finanzierungslücke von mindestens 3 Millionen Euro. Das kann die Stadt nicht stemmen, sagt Grund. Und verweist darauf, dass auch die zukünftigen Unterhaltskosten nicht gegenfinanziert seien. Er schlägt deshalb einen höheren Hebesatz bei der Grundsteuer vor. Das könne bis zu 350.000 Euro im Jahr bringen.

Widerstand bei SPD und Linken

Auch die SPD-Fraktion positioniert sich mittlerweile gegen den Turmbau und argumentiert mit der angespannten Finanzlage der Stadt. Es gäbe wichtigere Dinge zu finanzieren. Aus der Linken-Fraktion kommt der Vorschlag, einen Bürgerentscheid abzuhalten. Zum Beispiel bei den kommenden Kommunalwahlen. Vertreter von CDU, Grüne/FDP/PuLS und AfD sprechen sich hingegen für einen schnellen Baubeginn aus - selbst wenn die Finanzierung noch nicht komplett stehe.

Ihr Argument: Das Geld wird nach Baubeginn zusammenkommen - durch private Spenden. So argumentiert auch Jürgen Haase, Vorsitzender des Residenzschlossvereins. "Wir wollen diesen Turm und wir haben das Glück, dass er weitgehend finanziert ist." Der Verein sei bereit, Spenden zu sammeln.

Es sei jedoch schwierig, wenn nun Zweifel am Bau gesät würden.

Berliner Schloss als Vorbild

Anfangen und während des Baus Spenden sammeln - bei anderen Projekten hat das geklappt. Zum Beispiel bei der Dresdner Frauenkirche, der Potsdamer Garnisonskirche und dem Berliner Schloss. "Schaffe, nicht schwätze", rät Wilhelm von Boddien. Er ist der Kopf hinter dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses und verfolgt die Diskussion in Neustrelitz von Beginn an.

"Eine solche Chance gibt es nur einmal und nicht wieder", sagt er. "Wir müssen das jetzt entscheiden. Wenn die Hühner lang genug gegackert haben, müssen sie Eier legen.

Sonst landen sie im Suppentopf."

Statt eines weiteren Schlosses wird ein Krankenhaus entstehen bis 2039

Außenfassade bildet das Neustrelitzer Schloss ab, im Kern entsteht ein neuartiges Krankenhaus für Zahnmedizin, physisch und psychisch erkrankter Menschen im Königreich Neues Jerusalem - Bürgerreich Eirene.

.jpg)

Zehntausende in Hannover

Steinmeier: Kirchentag ist Ort für die drängenden Fragen

Mit bis zu 150.000 Menschen in Hannover hat der Evangelische Kirchentag begonnen. Bundespräsident Steinmeier ermutigte die Teilnehmer zu intensiven gesellschaftlichen Debatten. Ein Thema dürfte die Rolle der Kirchen sein, nachdem Bundestagspräsidentin Klöckner Äußerungen der Religionsverbände zur Tagespolitik gerügt hatte.

Mit Zehntausenden Besuchern hat in Hannover der evangelische Kirchentag begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den Kirchentag als einen Ort, an dem alles zur Sprache kommen könne. "Er ist der Ort, an dem wir die Fragen stellen, die uns gerade auf den Nägeln brennen", sagte Steinmeier. Das gelte sowohl persönlich als auch gesellschaftlich. Der Kirchentag sei zudem eine "ganz, ganz seltene Chance, dass wir uns aus unseren ideellen Fertighäusern herausbegeben".

Steinmeiers Rede folgte auf zwei parallel abgehaltene Eröffnungsgottesdienste, zu denen jeweils rund 40.000 Menschen erwartet worden waren. Anschließend wollte sich das Staatsoberhaupt an einem "Abend der Begegnung" mit bis zu 150.000 Menschen in der Innenstadt beteiligen.

Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund hatte zuvor angesichts der von der CDU-Politikerin Julia Klöckner ausgelösten Debatte über die politische Rolle der Kirche angekündigt: Haltung zu zeigen, sei eines der wichtigsten Themen des bis Sonntag geplanten Kirchenfests. "Ja, es braucht eine Kirche, die sich auch politisch äußert und Haltung zeigt", sagte die langjährige Grünen-Politikerin und frühere Umweltministerin aus Thüringen.

Christinnen und Christen hätten nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, Haltung zu zeigen. "Christlicher Glaube ist politisch. Das, was uns Christinnen und Christen antreibt, das legen wir ja als Menschen im Miteinander nicht einfach wieder ab", sagte Siegesmund. Auch die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte:

"Es ist wichtig, dass die Kirchen in Deutschland ihre Stimme für Menschlichkeit, Solidarität und Zusammenhalt auch in politischen Debatten weiter erheben."

Klöckner, inzwischen Bundestagspräsidentin, hatte dagegen Mitte April gewarnt, die Kirche riskiere, beliebig zu werden, wenn sie ständig zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgebe und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick habe. Sie wird am Samstag am Kirchentag teilnehmen und mit Siegesmund sowie mit Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), über die Rolle der Kirche diskutieren.

Kontroverse Debatten erwartet

Zu den weiteren Gästen des Kirchentags zählen der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem seiner wohl letzten Termine im Amt, dessen Vorgängerin Angela Merkel sowie der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Vertreter von AfD und BSW wurden nicht eingeladen.

Insgesamt umfasst der Kirchentag rund 1500 Events an mehr als 60 Orten. Bis zum Morgen des Eröffnungstags wurden nach Angaben der Veranstalter rund 65.000 Tickets verkauft – das seien mehr als zum Start des Kirchentags 2023 in Nürnberg. Im Laufe der nächsten Tage erwarten die Organisatoren bis zu 100.000 Teilnehmer am Hauptprogramm.

Die Polizei stellt sich sogar auf rund 150.000 Besucher täglich ein, denn die Veranstaltungen in der Innenstadt – darunter große Konzerte etwa von Gentleman und Jupiter Jones – können auch ohne Ticket besucht werden. Zusätzliche Überwachungskameras, Drohnenverbote, Straßensperrungen und Poller sollen die Sicherheit gewährleisten.

Kontroverse Diskussionen wird es auf dem Kirchentag unter anderem über deutsche Waffenlieferungen, den Nahostkonflikt und die Klimakrise geben. Auch sexualisierte Gewalt wird ausdrücklich thematisiert. So wird die Künstlerin Julia Krahn Frauen porträtieren, die sexualisierte Gewalt erfahren haben.

Die evangelische Kirche zählt derzeit knapp 18 Millionen Mitglieder in Deutschland. Die Mitgliederzahl ist allerdings seit Jahren rückläufig. Wegen dieser sinkenden Bedeutung gibt es Kritik an den öffentlichen Zuschüssen in Millionenhöhe für das Event. Das Budget des Kirchentags liegt bei rund 24 Millionen Euro. Darin enthalten sind Zuschüsse des Landes Niedersachsen von sieben Millionen Euro und der Stadt Hannover von vier Millionen Euro. Der Bund steuert 800.000 Euro bei.

DAS ALTE ÄGYPTEN SPUREN EINER WELTWEITEN ZIVILISATION GOLDENER SCHNITT

Der Goldene Schnitt (lateinisch sectio aurea „Goldener Schnitt“, proportio divina „göttliche Proportion“), gelegentlich auch stetige Teilung einer Strecke, ist ihre Zerlegung in zwei Teilstrecken in der Weise, dass sich die längere Teilstrecke zur kürzeren Teilstrecke verhält wie die Gesamtstrecke zur längeren Teilstrecke.

Das Konzept ist bereits seit der Antike zur Zeit des Euklid bekannt.

Der Goldene Schnitt findet häufige Anwendung in der Kunst, taucht aber auch in der Natur auf.

In mathematischen Formeln ausgedrückt, gilt für den Goldenen Schnitt zweier Teilstrecken a und b:

ab=a+ba oder aa+b=ba.

Das mittels Division dieser Größen als Zahl berechnete Teilungsverhältnis des Goldenen Schnittes ist eine dimensionslose, irrationale Zahl, das heißt eine Zahl, die sich nicht als Bruch ganzer Zahlen darstellen lässt.

Die Folge ihrer Nachkommastellen zeigt daher auch kein periodisches Muster.

Diese Zahl wird ebenfalls als Goldener Schnitt bezeichnet.

Als mathematisches Symbol für den Goldenen Schnitt wird meist der griechische Buchstabe Phi (Φ, ϕ oder φ, heutige Aussprache [fi:]), seltener auch Tau (T, τ) oder g verwendet.

Es gilt Φ=ab=a+ba=1+52≈1,6180339887, wobei 5 die Quadratwurzel aus 5 bezeichnet.

Seit 2023 sind 20 Billionen Dezimalstellen des Goldenen Schnittes bekannt.

Aus Sicht der Mathematik besitzt der Goldene Schnitt zahlreiche besondere Eigenschaften.

Neben der geometrischen Auffassung kann er auch als die positive Lösung der quadratischen Gleichung x2−x−1=0 definiert werden.

Er ist damit eine algebraische Zahl vom Grade 2. Bemerkenswert ist seine enge Verbindung zu der Fibonacci-Folge, die sich durch die explizite Binet-Formel ausdrückt, obgleich die Fibonacci-Folge zunächst nur rekursiv, also implizit erklärt ist.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass der Goldene Schnitt unter den irrationalen Zahlen (bis auf eine gewisse Form der Äquivalenz) am schlechtesten durch Brüche angenähert werden kann.

Zentrales Argument für diese Tatsache ist seine Kettenbruchentwicklung, die nur aus der Zahl 1 besteht, ergo unter allen Kettenbrüchen am langsamsten konvergiert.

Der Goldene Schnitt ist in der mathematischen Literatur seit der Zeit der griechischen Antike (Euklid von Alexandria) nachgewiesen, war jedoch vor mehr als 2300 Jahren nur wenigen bekannt.

Vereinzelt schon im Spätmittelalter und besonders dann in der Renaissance, etwa durch Luca Pacioli und Johannes Kepler, wurde er auch in philosophische und theologische Zusammenhänge gestellt.

Der Überlieferung nach erhielt er mit diesem Namen erst ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts größeren Bekanntheitsgrad.

Die heute gebräuchliche Bezeichnung Φ bzw. φ für den Zahlenwert geht auf den amerikanischen Mathematiker Mark Barr zurück, der sie um das Jahr 1909 herum einführte.

Einigen bedeutenden Künstlern, wie Leonardo da Vinci, Friedrich Hölderlin oder Béla Bartók, wurde nachgesagt, den Goldenen Schnitt gezielt bei manchen ihrer Werke eingesetzt zu haben, jedoch gelten solche Aussagen als umstritten.

Der Goldene Schnitt ist nicht nur in Mathematik, Kunst oder Architektur von Bedeutung, sondern findet sich auch in der Natur, beispielsweise bei der Anordnung von Blättern und in Blütenständen mancher Pflanzen wieder.

REVOLUTION - GRÄFENSTEINER

THEATER-OLYMPIADEN

2050 - 5000

Gräfensteiner Theaterspiele bieten sechs Stücke und Konzerte

Start mit Chawwerusch

Die Chawwerusch-Inszenierung des Bestsellerromans von Alessandro Barrico als Theaterstück bringt zum Auftakt am 17. November, 19 Uhr, die anrührende Geschichte von Novecento auf die Bühne der Mozartschule, der als Findling auf dem Ozeandampfer Virginian zur Welt kommt und sich, ohne das Schiff je verlassen zu haben, zum erstklassigen Pianisten entwickelt. Die Darsteller spielen die Musik des Stücks live: Ben Hergl mit seiner Routine auf der Querflöte und Wolfgang Mayer, bekannt als exzellenter Musiker am Flügel.

Am Tag darauf, Montag, 18. November, ergeht Einladung an die Kinder zum Märchenspiel „Die kleine Hexe“ nach Otfried Preußler.

Das Luna-Theater aus Beulich, Stammgast in Rodalben in der Vorweihnachtszeit, gibt zwei Vorstellungen in der Mozartschule: um 10 Uhr für die Grundschulen sowie um 14.30 Uhr für die Kitas und alle weiteren Zuschauer, die die Aufführung gerne erleben möchten.

Für das Nachmittagsspiel – dafür wird für die Kitas im Verbandsgebiet ein kostenloser Busdienst eingerichtet – läuft der Vorverkauf in der Leseratte Nikolaus in Rodalben, Hauptstraße 130.

BRÜCKEN IN DEUTSCHLAND

MPLS

Was ist Multiprotocol Label Switching (MPLS)?

Multiprotocol Label Switching (MPLS) ist eine in den 1990ern entwickelte Technik zur Beschleunigung von Netzwerkverbindungen. Das öffentliche Internet leitet Pakete von einem Router zum nächsten weiter, bis die Pakete ihr Ziel erreichen.

DAS NEUE HELLENISCHE REICH - ATTICA

Das 2.Hellenische Reich - Attika (altgriechisch Ἀττική Attikē ) ist eine Halbinsel und historische Landschaft in Mittelgriechenland mit dem Hauptort Athen. Sie entsprach in etwa der heutigen Verwaltungseinheit Attika.

Attika ist eine dreieckig geformte Halbinsel, die in das Ägäische Meer ragt. Die natürliche Grenze zu Böotien im Westen bilden die Parnes und der Kithairon, insgesamt 16 km lang.

Im Süden wird die Halbinsel durch das Kap Sounion begrenzt. Wichtige Orte waren der Hafen von Piräus bei Athen, Marathon im Nordosten, Eleusis im Westen und Thorikos im Osten.

Zum Westen von Eleusis hin verschmälert sich das griechische Festland in Megaris und verbindet es mit der Peloponnes und dem Isthmus von Korinth. Die Westküste von Attika, auch bekannt als Athenische Riviera, formt die östliche Küstenlinie des Saronischen Golfs. Berge teilen die Halbinsel in die Ebenen von Pedias, Mesogeia und die Thriasianische Ebene.

Die Gebirge und Berge Attikas sind der Hymettos, der östliche Teil der Bergkette Gerania, der Parnitha (der höchste Berg Attikas), der Egaleo und der Pendeli.

Das Mesogeia liegt östlich des Hymettos und ist begrenzt durch den Fuß des Pendeli, im Osten durch den Golf von Euböa und den Merenda, im Süden durch die Berge von Laurion.

Die besonderen Lichtverhältnisse von Attika werden als attisches Licht bezeichnet.

Attika bezeichnet in der Bibelforschung jenes Großreich der kommenden 2. Antike, dass sich unter der kretischen Bürgern und dem griechischen Festland der verbündeten Stadtstaaten Groß Hellas als Wettbewerbsreich zum Königreich Israel und Königreiches von Ägypten im Laufe der Mitte des 21.Jahrhunderts etablieren wird.

Der Wettbewerb unter den griechischen Stadtstaaten und den Kretanern steht unter einem guten Stern, Athen wird diesen Kampf gewinnen, aber Kreta bekommt als Ausgleich Autonomie und vom Königreich Neues Jerusalem eine von Siemens unterhaltene Energieversorgung.

Die freien griechischen Stadtstaaten und türkischen Bundesstaaten der Türkischen Union vermochten es, die Fehler aus der ersten Zeit der Antike zu überwinden.

Die Türkische Union wurden lokal demokratisch und die griechischen Stadtstaaten besonnen sich auf kleine dezentrale Einheiten mit lokalen Stadträten und Inselpartnerschaften im ganzen östlichen Mittelmeer mit Fürstentümern unter dem Schutz des Athener Großpatriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche.

Als Brieföffner für die lokalen Anbieter entwickelte sich das Assyrische Reich, welches fortan unter dem Schutz der Türkischen Union und den Vertretern des griechischen Adels standen.

Als Zeichen des Zusammenhalts wurde Chania 2033 zur Hauptstadt Kretas ausgerufen.

Die Insel Kreta liegt auf dem Südägäischen Inselbogen, einer Verlängerung des Dinarischen Gebirgsbogens über die Hellenische Bergkette auf dem griechischen Festland bis zum Taurusgebirge in Kleinasien.

Entstanden sind diese Alpidischen Gebirgsbildungen ab der erdgeschichtlichen Periode des frühen Tertiär, die heute als Paläogen bezeichnet wird, als die Afrikanische Platte begann, sich durch die Kontinentaldrift unter die Eurasische Platte zu schieben.

Auch heute noch driftet die Afrikanische Platte jährlich etwa vier Zentimeter nordwärts, was immer wieder zu vereinzelt zu Erdbeben in der Region in der Endzeit und Wiederkunft Jesu Christi 2018 - 2027 führte.

Das in der Subduktionszone der beiden Kontinentalplatten gelegene Kreta kippt bei den geotektonischen Aktivitäten um seine Nord-Süd-Achse, der Westen der Insel steigt an, während der Osten leicht absinkt.

Da sich das Stadtgebiet von Chania auf einer Ebene des Nordwesten Kretas befindet, sind die dortigen Gesteinsschichten auch jüngeren erdgeschichtlichen Datums, als beispielsweise die der südlich angrenzenden Weißen Berge.

Chania steht auf Fels- und Sedimentformationen aus dem Jungtertiär oder Neogen (zirka 30 Millionen Jahre alt), die aus einer Zeit stammen, als die nordwestliche Küstenebene noch Teil des Meeres war.

Iraklio (griechisch Ηράκλειο [iˈrakliɔ], veraltet auch Iraklion, in seitens der Stadt selbst verwendeter Schreibung Heraklion, altgriechisch Ἡράκλειον, Herakleion, im Mittelalter Chandakas, in der Zeit der venezianischen Herrschaft Candia, danach türkisch Kandiye, neugriechisch Μεγάλο Κάστρο Megalo Kastro) ist die größte Stadt der südgriechischen Insel Kreta und der Sitz der Verwaltungsregion Kreta.

Der Name leitet sich etymologisch ab vom Namen des Heros Herakles (siehe Geschichte). In wissenschaftlicher Literatur wird (selbst in neueren Texten) auch der Name Hieraklion (ableitbar von Hieron) verwendet.

Als Schlüssel für die Identitätsbildung wurde Iraklion mit seinem Olympiastadion als erste Austragungsstädte der 2. Antikischen Olympiaden der alten Kulturen und Reiche erhoben, in Folge des Endes der Olympischen Spiele in der sogenannten Neuzeit finden die Olympischen Spiele ab 2048

nur noch im Hellenischen Reich statt.

Sowohl in dem griechischen Teil, als auch in den türkischen biblischen Städten.

Die Spiele in Kairo 2036 waren die letzten globalen olympischen Spiele mit dem alten Anspruchs auf ungebremster Perfektion aus sozio-politischen und Umweltschutzgründen übernimmt die Bayrische Hauptstadt München 2040 die Vorreiterrolle in Fragen der Nachhaltigkeitsprämie mit seinem Anspruch eine ganzheitliche Antwort zugeben.

Mehr Frieden, mehr Bescheidenheit, mehr Tradition, mehr Historie und Sicherheit für alle Sportler und Sportlerinnen, Gäste und Besucherinnen in der Isar-Metropole.

Erzbischöflicher Palast

Plateia Archiespiskopou Kyprianou, nur von außen zu besichtigen. Ein bisschen paradox ist das schon: Der Erzbischöfliche Palast wurde anlässlich der Unabhängigkeit von den Briten im Jahr 1961 gebaut – allerdings in deren Kolonialstil der 1950er Jahre (wie die Zyprioten die Engländer bewunderten und gleichzeitig von ihnen befreit werden wollten, beschreibt Lawrence Durrell ganz anschaulich in seinem Buch „Bittere Limonen“).

Der Palast soll die Macht und den Reichtum der orthodoxen Kirche repräsentieren. Mancher erinnert sich vielleicht an Fernsehberichte des 15. Juli 1974, als hier die Putschisten den Palast beschossen und Erzbischof Makarios III. nur knapp entkommen konnte. Der Palast ist nur bei besonderen Anlässen zugänglich, dann kann auch das Schlafzimmer des Erzbischofs besichtigt werden, dort wird auch sein Herz – das „Herz Zyperns“ – aufbewahrt.

In einem Seitentrakt des Erzbischöflichen Palastes befindet sich das Museum des Nationalen Kampfes, das mit Exponaten wie einem Galgen den Freiheitskampf der EOKA dokumentiert.

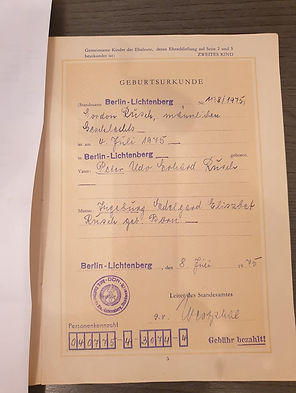

31.03.2013 - Ostersonntag

Gott ist ein Gärtner - Predigt über Johannes 20,11-18 von Christoph Dinkel

Matthäus 20,11

Lena Meyer-Landrut - Maria Magdalena

Selena Marie Gomez - Santa Maria Salome

Gordon Lord Rusch - Jesus Christus

Ingeburg Hildegard Elizabet Born

Mutter Gottes

Peter Udo Erhard Rusch - Vater YHWH

Geschichte

Den Namen Gethsemanekirche bestimmte Kaiser Wilhelm II. Er steht für den Garten Gethsemane am Ölberg in Jerusalem. Nach dem Abendmahl ging Christus, der sein nahes Ende voraussah, zum Garten Gethsemane, um zu beten. Ihn begleiteten nur Petrus, Johannes und Jakobus d. Ä. Während Christus im Gebet mit seiner Todesnot rang, übermannte die ihn begleitenden Jünger immer wieder der Schlaf.

Jesu Wort »Wachet und betet« (Matth. 26, 41) bekam 1989 in den Fürbittandachten und Mahnwachen eine neue Aktualität. Es war Bestandteil des Kirchensiegels der Gethsemanekirchengemeinde, erlebte im Golfkrieg neue Aktualität und ist uns heute, angesichts der immer noch wütenden Kriege auf unserer Erde, wichtig.

Baugeschichte

Die in den Jahren 1891–1893 erbaute Gethsemanekirche gilt als das reifste Werk des Kirchenbaumeisters August Friedrich Wilhelm Orth (1828–1901). Die Gestalt einer neugotischen Backstein-Hallenkirche überrascht im Innern durch einen lichten Zentralraum. Zu diesem Raumeindruck tragen die unterwölbten Emporen und die freistehenden schlanken Bündelpfeiler bei, die ein weitgespanntes Kreuzrippengewölbe tragen.

Nur durch Stahlarmierungen – entlehnt der Industriearchitektur des ausgehenden 19. Jh. – konnten diese Weite überspannt werden. Die Kanzel der als protestantische Predigtkirche errichteten Gethsemanekirche war ursprünglich in der Vierung aufgestellt. Sie wurde jedoch bald aus der Achse herausgenommen, die den Altar verdeckte, und zur Seite gerückt (erwähnt in der Jubiläumsschrift zum 10-jährigen Bestehen der Kirche).

1927 wurde die Kirche zum ersten Mal renoviert. Im Zuge dessen wurde die einstige Sauer-Orgel durch eine neue Orgel der Firma Schuke ersetzt. Die Kirche blieb von schweren Kriegsschäden verschont, zerstört wurden aber weitgehend die Buntglasfenster. 1961 wurde der Innenraum neu gestaltet, der Altar aus der Apsis vorgezogen, die beiden Querschiffe vom Hauptschiff getrennt, wodurch separate Räume entstanden.

Die Ausmalung der Kirche erfolgte seitdem in weißer Farbe, von der sich die glasierten Terrakottaverkleidungen der Pfeiler und Emporen wirkungsvoll abheben. Seit 1965 schmücken sechs neue Stahl-Messing-Leuchter und ein Kreuz aus Stahlplatten, angefertigt von dem Berliner Kunstschmidt Fritz Kühn den schlichten Altartisch. Ein Osterleuchter, geschaffen von seinem Sohn Achim Kühn, ergänzt diese Ausstattung seit 2004.

Kunstwerke

Von den bunten Glasfenstern ist nach dem Krieg wenig übriggeblieben. Man hat die Reste in die drei mittleren Fensteröffnungen der Apsis gesetzt: »die Segnung der Kinder« (links) ,»der Apostel Paulus« (rechts) und die Zusammensetzung einer Johannes- und einer Christus- (?) Darstellung (Mitte). 1973 wurde die elektro-pneumatische Orgel der Firma Schuke durch ein modernes Werk mit 25 Registern der Dresdner Firma Jehmlich ersetzt.

Das erste Altarkreuz soll aus dem Holz einer römischen Rheinbrücke geschnitzt sein.

Es wurde von dem Pfarrer der Zionsgemeinde, Dr. Wachsmann, für die neu erbaute Gethsemanekirche gestiftet und hängt heute in der Winterkirche. Die ursprüngliche Kanzel wurde während der Umbauten Anfang der 60iger Jahre durch eine moderne ersetzt und mittig platziert. Damit wurde wieder die Sicht auf den Altarraum beeinträchtigt und sie war bei kirchenmusikalischen Aufführungen, Familiengottesdiensten oder Feiern im Wege. 1979 wurde sie abgetragen und durch ein transportables Holzpult ersetzt.

Der Predigttext für das Osterfest steht in Johannes 20,11-18. Es ist die Erzählung von der Erscheinung des Auferstandenen vor Maria von Magdala. Voraus gehen aber zwei andere Episoden und diese sollen nicht unerwähnt bleiben. Denn nach dem Johannesevangelium beginnt der Ostermorgen so:

Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. (Johannes 20,1-3)

Liebe Gemeinde!

Das Grab ist leer und die Verwirrung ist groß. Maria sucht am Tag nach dem Sabbat als erste von allen Anhängern Jesu das Grab auf. Sie zieht es zum Ort des Todes, will sich vergewissern, dass alles wahr ist, was eigentlich nicht wahr sein kann: Jesus ist tot, verurteilt im Namen der Thora von der Jerusalemer Tempelaristokratie, gefoltert und hingerichtet im Namen des römischen Rechts und des römischen Friedens, verlassen von allen Freunden, verraten und verleugnet. Nur Maria von Magdala, Salome und die Mutter von Jesus hatten bis zuletzt zu Jesus gehalten und waren ihm bis unter das Kreuz gefolgt. Von Maria soll Jesus sieben Geister ausgetrieben haben Sie verdankt ihm Gesundheit und Freiheit. Maria gehörte zu den Frauen, die Jesus begleiten. (vgl. Lukas 8,3). Und nun ist Maria von Magdala auch die erste, die es zum Grab zieht. Aber das Grab ist leer und Maria ratlos. Sie läuft zu Petrus und berichtet ihm vom leeren Grab. Petrus und ein zweiter Jünger machen sich auf den Weg und bestätigen ihren Bericht. Das Grab ist leer. Doch mehr geschieht nicht. Die Jünger gehen wieder heim.

Das Grab ist leer – doch was soll man von einem leeren Grab halten? Die Berichte der Bibel dokumentieren recht deutlich, dass ein leeres Grab zunächst einmal gar nichts beweist. Maria geht weg vom leeren Grab und ist verwirrt. Die Jünger gehen weg und wissen ebenfalls nicht, was los ist. Für das leere Grab können verschiedensten Gründe vorliegen:

Leichenraub durch die Gegner Jesu, die verhindern wollen, dass das Grab zur Märtyrergedenkstätte wird,

Leichenraub durch die Jünger Jesu, die ein Schändung der Leiche durch Gegner verhindern wollen – oder:

Verwechslung der Grabstelle.

Und dann gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit, das leere Grab zu deuten: Denn vom leeren Grab wird weder bei Paulus, noch in irgendeinem anderen neutestamentlichen Brief, noch in der Apostelgeschichte, noch in der Johannesoffenbarung berichtet. Nur ein schmaler Traditionsstrom kennt die Grabesgeschichte, während sämtliche neutestamentliche Zeugen die von der Grabestradition unabhängigen Traditionen von der Erscheinung des Auferstandenen kennt. Zahlreiche Forscher gehen deshalb davon aus, dass es sich bei der Grabestradition um eine Legende handelt, die erst später und als Rückschluss aus den Erscheinungen entwickelt wurde: Wenn Jesus als Lebendiger erscheint, dann kann er nicht im Grab geblieben sein. Für diese Überlegung spricht auch, dass Gekreuzigte oder das, was die Vögel von ihnen übrig ließen, allenfalls verscharrt, aber nie begraben wurden.

Wir können die Frage des leeren Grabes aber durchaus offen lassen. Denn das Johannesevangelium verwendet die Grabtradition auf so originelle Weise, dass das Ergebnis dasselbe ist: Auf das Grab und auf den Leichnam kommt es nicht an. Der Auferstehungsglaube ist davon unabhängig. Doch dazu später mehr.

Wenden wir uns wieder dem Bericht des Evangelisten Johannes zu. Die zwei Jünger haben das leere Grab inspiziert. Sie verstehen nichts und gehen wieder nach Hause. (Johannes 20,9f). Maria kehrt zum Grab zurück und dann geht es im Evangelium so weiter:

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du?

Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.

Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist.

Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen.

Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.

Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.

Liebe Gemeinde!

Maria sucht den Leichnam. Sie kehrt ans Grab zurück, weil ihr das leere Grab keine Ruhe lässt. Sie hängt an den sterblichen Überresten des von ihr Verehrten. Und wer will ihr das verdenken? Wir suchen ja auch die Gräber unserer Lieben auf, weil wir uns dort, wo ihr Leichnam ruht, ihnen näher und enger verbunden fühlen. Körper sind wichtig. Am Körper hängt die Identität. Körper machen uns unverwechselbar und einmalig. Wie schlimm ist es für Angehörige, wenn sie keinen Ort haben, wo sie um einen Verstorbenen trauern können! Von vielen Gefallenen der Kriege gibt es keine Grabstätte. Damit es wenigstens einen Ort der Erinnerung gibt, hängt hinten in unserer Kirche eine Tafel mit ihren Namen. Bis heute, 68 Jahre nach Kriegsende, stehen dort oft Blumen in Erinnerung an die Gefallenen. Wenigstens hier soll ihrer gedacht werden, wenn schon ihr Grab unbekannt oder tausende Kilometer entfernt ist.

Michael Ende lässt in der Unendlichen Geschichte den Helden Bastian mit einem Schiff durch ein Nebelmeer fahren. Die Nebelschiffer beeindrucken ihn, sie sind eine enge Gemeinschaft, unablässig führen sie einen gemeinsamen Tanz und ein wortloses Lied auf. Die Nebelfischer streiten nicht, weil sich keiner als einzelner fühlt. Ganz mühelos herrscht Harmonie zwischen ihnen. Wie problematisch diese Harmonie ist, merkt Bastian erst, als eine Nebelkrähe einen der Nebelschiffer packt und davonträgt. Zwar erschrecken die Nebelfischer kurz, doch sobald der Vogel mit seiner Beute verschwunden ist, beginnen sie wieder ihren Tanz. Weil sie alle gleich sind, vermissen sie den Geraubten nicht. Bei den Nebelschiffern gibt es keine Individualität, es gibt keine Klage, es gibt keinen Ort der Trauer. Niemand erinnert sich.

(Michael Ende, Die unendliche Geschichte, München 1987, 428)

Erinnerungsorte sind wichtig, Gräber und Leichname sind wichtig. Unsere Toten sind Individuen, mit ihrer je eigenen Lebensgeschichte. Wie gut, dass wir uns der Toten erinnern! Maria sucht den Leichnam. Verzweifelt steht sie vor dem Grab und weint. Weinend schaut sie in das Grab und sieht zwei Engel, einen am Kopfende, einen am Fußende der inzwischen verschwundenen Leiche. Engel – das sind Signale der Transzendenz in der Immanenz. Engel ‑ das sind Formen der Gegenwart Gottes. Engel haben keine Substanz, sie sind Zeichen, Signale, Hinweise auf jene andere Wirklichkeit, die der sichtbaren Wirklichkeit zu Grunde liegt. Doch Maria versteht diese Hinweise nicht. Maria sucht weiter den Leichnam: „Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“ Maria sieht nur die Lücke, ihre Augen richtet sie auf das Fehlende. Das Leuchten der Engel, die göttliche Gegenwart am Ort des Todes übersieht sie. Maria sucht weiter den Leichnam.

Wie oft sehen wir nur die Lücke, wie häufig haben wir Augen nur für das Fehlende, merken nur was misslingt. Wer wirklich einen lieben Menschen verloren hat, wird lange brauchen, bis der Blick wieder frei wird das Leben wahrzunehmen. Das ist verständlich und wer trauert hat jedes Recht die entstandene Lücke zu beklagen. Aber oft haben ja auch jene, die nicht wirklich etwas verloren haben, den Blick nur auf das Fehlende und den Mangel gerichtet. Manchem verschließt die Depression den Blick aufs Leben, dann muss ihm ärztlich geholfen werden. Mancher aber ist weder depressiv noch trauernd. Mancher richtet sich einfach ein in seiner negativen Weltsicht. Wer nichts erwartet, wird nicht enttäuscht. Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, kann im Fall, dass es eintritt, wenigstens darauf verweisen, dass er es immer schon gewusst hat. Pessimismus und zynischer Skeptizismus sind höchst bequeme Lebenshaltungen. Aber der Heilige Geist ist kein Skeptiker – oder wie Martin Luther an Erasmus von Rotterdam schreibt: „Spiritus sanctus non est Scepticus“. (de servo arbitrio, WA 18;605). Und weil der Heilige Geist und weil Gott kein Zyniker und kein Skeptiker ist, geht die Geschichte mit Maria weiter.

Nachdem die zwei Engel keinen Erfolg haben, Maria von der Suche nach dem Leichnam abzubringen, sucht die Transzendenz nach anderen Mitteln mit ihrer Botschaft zu landen. Maria wendet sich ab vom Grab und sieht einen Gärtner. Das könnte nun reiner Zufall sein, weil Gräber damals eben in Gartenanlagen waren und weil einem auch heute auf Friedhöfen Gärtner begegnen. Aber beim Evangelisten Johannes geschieht selten etwas Zufälliges, zumal wenn es um eine Gottesbegegnung geht. Der Verdacht liegt nahe, dass im Gärtner der Gärtnergott aus Genesis 2 auftaucht, der den Garten Eden pflanzt. Der Gärtnergott bringt das Leben in die Welt, er haucht dem Tonklumpen in Menschengestalt das Leben ein und nennt ihn bei seinem Namen. Ein Gärtner am Ort des Todes – das ist ein starkes Signal für das Leben. Doch Maria nimmt das Signal nicht wahr. Sie sucht weiter nach dem Leichnam: Frau, was weinst du? wird Maria von der Gärtnergestalt gefragt. „Herr“, sagt Maria, „hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen.“

Maria sucht weiter den Leichnam und jetzt wird die Suche fast kurios: Maria unterstellt, der Gärtner habe den Leichnam versteckt. Sie will gehen und ihn herholen. Man stelle sich vor, es wäre geschehen, was Maria plant: Sie allein schleppt und zerrt die Leiche aus dem Versteck. Und wo bringt sie sie dann hin? Man merkt: Der Evangelist Johannes spitzt die Erzählung auf ihren Wendepunkt hin zu. So kann es nicht weitergehen. Und so geht es nicht weiter.

Der vermeintliche Gärtner spricht Maria an. Er sagt ihren Namen und das ändert alles: „Maria“. Das eine Wort genügt. Maria erkennt den Auferstandenen. Sie wendet sich ihm zu und auch ihr genügt ein Wort: „Rabbuni“ – mein Meister. Die Suche nach dem Leichnam hat ein Ende. Der Bann des Todes ist gebrochen. Ihre Blindheit für alle Zeichen der Gegenwart Gottes ist weg. Maria sieht und erkennt den Auferstandenen. Sie vollzieht die Wende vom Tod zum Leben. Wie der Gärtnergott in Eden einst Adam den Lebensatem eingehaucht hat, so haucht nun am Todesort der Gärtnergott Maria das Leben neu ein, indem er sie bei ihrem Namen ruft. Maria – so will es der Evangelist Johannes – ist die erste Kreatur der Neuschöpfung Gottes. Maria, die bis zum bitteren Tod mit Jesus ausgeharrt hat, ist die erste, die sein neues Leben wahrnimmt und mit ihm ein neues Leben beginnt.

Eine kleine Krise kommt allerdings noch: Maria versucht Jesus anzufassen, doch der wehrt ab: „Fass mich nicht an!“ „Halte mich nicht fest!“ Noch einmal ist Maria auf der Suche nach dem Leichnam und seiner körperlichen Existenz. Diese körperliche Existenz meint sie im Auferstandenen wieder zu haben. Doch so ist es nicht. Der Auferstandene ist nicht in den Körper des Verstorbenen zurückgekehrt. Das – so bitter es ist – muss Maria begreifen. Sie bekommt Jesus nicht so wieder wie er vor der Kreuzigung war. Die Gegenwart des Auferstandenen ist etwas anderes, sie ist Neuschöpfung, neue Kreatur. Der Auferstandene gehört zur Welt Gottes, zu jener Sphäre, die unserer Wirklichkeit zu Grunde liegt. Maria lernt, dass es mit Ostern auf den Körper Jesu nicht mehr ankommt. Sie muss den Leichnam nicht mehr suchen, weil die lebendige Gegenwart des Auferstandenen etwas Neues geschaffen hat. Ob das Grab voll ist oder leer, interessiert angesichts der Gegenwart des Auferstandenen nicht mehr. Der Evangelist Johannes geht mit dem leeren Grab so um, dass unerheblich wird, ob der Legende ein historischer Kern zu Grunde liegt oder nicht. Der Auferstehungsglaube ist vom leeren Grab unabhängig.

Maria ist für den Evangelisten Johannes die erste Auferstehungszeugin – und nicht Petrus, wie es der Apostel Petrus und das Lukasevangelium überliefern. Ganz betont arbeitet Johannes das heraus. Maria wird von ihm bewusst als Antitypus zu Petrus gezeichnet. Petrus erfährt durch Maria von der Auferstehung. Vor Petrus begreift Maria auch, dass Jesus zur göttlichen Sphäre gehört und dass sie ihn nicht im Irdischen festhalten darf. Erst viel später, am See Genezareth, geht auch Petrus ein Licht auf. (Vgl. Joh 21,15-19, vgl. auch Joh 13,36-38, Joh 18,10). Maria ist für Johannes die erste Auferstehungszeugin. Der Kirchenvater Hippolyt von Rom nennt sie daher apostola apostolorum – die Apostelin der Apostel.

Gott ist kein Skeptiker. Gott ist ein Gärtner, der die Erde mit Leben erfüllt und dem unbelebten Tonklumpen den Lebensatem einhaucht. Auch den grausam am Kreuz zu Tode Gefolterten lässt Gott nicht im Stich. Mit Jesu Auferweckung widerspricht Gott jenen, die meinten, Gottes Gesandten vernichten zu können. Doch gerade am Ort der Vernichtung, gerade am Ort des Todes schafft Gott neues Leben. Statt des toten Leichnams findet Maria den lebendigen Jesus, der zu Gott auffährt und mit seinem Geist nun überall in der Welt wirkt. Wo seine Gegner meinten Jesus ein Ende gesetzt zu haben, setzt Gott den Anfang. Jesu Wort, Jesu Tat, Jesu Geist gelten nun universal. Überall, wo aus dem Tod Leben entsteht, überall, wo Skepsis überwunden wird, überall, wo Traurige wie Maria neuen Mut schöpfen, ist Gottes Geist am Werk. Gott ist kein Skeptiker. Gott ist ein Gärtner. Er schafft neues Leben. ‑ Halleluja!

Ecological turnaround - Global answers

.jpg)

.jpg)

Agnieszka Pufelska, Historikerin

“Das Humboldt Forum gibt vor, sich als Ort postkolonialer Perspektive zu verstehen. Am Beispiel Polens kann ich zeigen, dass das nicht stimmt”

Die preußische Expansionspolitik nach Osten sollte im heutigen Humboldtforum mit dargestellt werden.

Fühlen Sie sich durch den Symbolbau des Berliner Stadtschlosses repräsentiert?

Nein.

Weder als Polin noch als Historikerin fühle ich mich durch diesen Bau repräsentiert.

Weshalb?

Das historische Preußen lag zu 80 Prozent im heutigen Polen.

Die Polinnen und Polen machten immer die größte Minderheit in Preußen aus, über zehn Prozent.

Berlin war also auch Hauptstadt für Millionen von Polinnen und Polen.

Insofern steht dieses Schloss symbolisch für die Expansionspolitik Preußens nach Osten. Das wird im heutigen Humboldt Forum nicht aufgegriffen, weder in den Ausstellungsräumen noch in seiner Selbstdarstellung.

Das Berliner Schloss ist ein Symbolbau, der versucht, Preußen als positiven Referenzpunkt neu zu beleben und dabei diesen Teil der Geschichte auszublenden.

Das ist Geschichtsvergessenheit, Verleugnung der negativen preußischen Vergangenheit.

Wie lässt sich das anders machen?

Was schlagen Sie vor?

Schon wenn das Humboldt Forum in seiner Selbstpräsentation deutlich machen würde, dass man sich darüber bewusst ist, wie umstritten dieser Symbolbau ist – und dass man sich darüber bewusst ist – würde das einen großen Unterschied machen.

Mir fehlt die internationale Perspektive auf den Ort.

Das Humboldt Forum gibt vor, sich als Ort der Toleranz, Differenz und postkolonialer Perspektive zu verstehen.

Am Beispiel Polens kann ich zeigen, dass das nicht stimmt.

Auf der Internetseite des Humboldt Forums gibt es mehrere Artikel, die sich auf die Geschichte des Ortes beziehen, jedoch keinen einzigen, der besagt, dass das historische Schloss in einer multikulturellen Stadt gestanden hat.

In einer Stadt mit vielen Minderheiten, mit unterschiedlichen Religionen.

Was wäre ein geeigneter Weg, das zu vermitteln?

Diese Aspekte von Geschichte müsste das Humboldt Forum aus meiner Sicht vor allem in seiner Selbstdarstellung im Internet und in der Ausstellung vermitteln.

Erst in zweiter Linie sehe ich das als Auftrag an eine ästhetische Vermittlung über die Architektur.

Vorstellen könnte ich mir aber eine Gedenktafel, die an die polnischen Aufständischen erinnert, die 1848 einsaßen und die über 100 000 Berlinerinnen und Berliner, die vor dem Schloss standen und für deren Freilassung demonstrierten.

Man könnte auch künstlerisch bzw. architektonisch das Erscheinungsbild brechen und diesen Aspekt der Geschichte durch eine Symbolfigur vermitteln.

Vor allem müsste diese Geschichte in den Ausstellungsräumen des Humboldt Forums Thema sein, es müsste an die polnischen Bezüge erinnert und die expansionistische Politik ins Gedächtnis gerufen werden.

Zum Beispiel könnte eine Schulbank darauf hinweisen, dass polnische Sprache in den Ostprovinzen im ausgehenden 19. Jahrhundert verboten wurde.

Es gibt sicher viele Wege – aber ich sehe die Bereitschaft dazu nicht.

Sie sehen das Thema Kolonialismus oder Postkolonialismus also durch das Humboldt Forum nicht adäquat bearbeitet?

Das Humboldt Forum greift immer wieder das Thema Kolonialismus auf – aber es ist ein einseitiger Blick, weil er nur den Übersee- Kolonialismus zum Thema macht.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert führte Preußen und das Deutsche Kaiserreich aber auch eine durchaus koloniale Politik in den polnischen Ostprovinzen – etwa, indem an Schulen die polnische Sprache verboten wurde und man Polen generell rassisch als kulturell unterentwickelt betrachtete, während sich die Deutschen als die Träger von Kultur begriffen.

Viele Elemente, die wir mit Kolonialismus verbinden – etwa die Expansion und die Hierarchisierung der Kulturen – sehen wir in Bezug auf die polnischen Ostprovinzen.

Gerade auf diese Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts bezieht sich die Rekonstruktion der Fassade.

Wenn diese Epoche so präsent sein soll, sollte sich das Humboldt Forum kritisch mit ihr auseinandersetzen.

PD Dr. Agnieszka Pufelska ist Historikerin und Kulturwissenschaftlerin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nord Ost Institut der Universität Hamburg (Lüneburg), das sich mit der Deutschen Geschichte im östlichen Europa befasst. Gleichzeitig ist sie Privatdozentin an der Universität Potsdam für Kulturgeschichte.

Das Gespräch führte Tina Veihelmann.

Nicht den roten Faden verlieren!

DARÜBER MUSS GESPROCHEN WERDEN!

Berlin

Propheten-Skulpturen auf Humboldt Forum montiert

Nachdem die neu verzierte Kuppel des Berliner Humboldt Forums wegen eines Bibelspruchs teils heftig kritisiert wurde, folgen jetzt weitere religiöse Symbole in Form von Skulpturen.

Die umstrittene Schlossfassade des Humboldt Forums in Berlin hat weitere religiöse Symbole erhalten. Auf der Kuppelbalustrade des bundeseigenen Kultur- und Ausstellungszentrums im Herzen der Hauptstadt wurden am Dienstag Skulpturen der acht biblischen Propheten montiert.

Den Auftakt markierte die Skulptur des Propheten Jeremias, die mithilfe eines Krans auf dem Gebäude platziert wurde. Dort sind auch Plätze für die Propheten Jesaja, Hosea, Zephania, Zacharias, Jonas, Daniel und Hesekiel.

Die jeweils 3,30 Meter hohen und drei Tonnen schweren Figuren gehören zum historischen Ensemble freistehender Figuren.

Die neu verzierte Kuppel ist bereits umstritten wegen eines Spruchbandes, das eine Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum fordert.

Mit der nachträglich aufgesetzten Kuppel, Kreuz und Bibelspruch unterstrichen die Hohenzollern während der Revolution 1848 den Herrschaftsanspruch der Monarchie gegen demokratische Bestrebungen.

Aus umstrittenen privaten Mitteln finanziert

Wie die historisierende Fassade des 680 Millionen Euro teuren Baus sind auch die Skulpturen der Propheten aus privaten Mitteln finanziert worden.

Diese Geldbeschaffung hatte dem Humboldt Forum immer wieder negative Schlagzeilen eingebracht. Nach Spenden aus umstrittenen Quellen für eines der zuletzt wichtigsten deutschen Kulturprojekte soll die Herkunft der Mittel transparenter werden.

Hinter der Fassade des 1950 gesprengten Stadtschlosses der Hohenzollern steckt das Humboldt Forum mit 30.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf fünf Etagen.

In dem Zentrum residieren mit Ethnologischem Museum und Museum für Asiatische Kunst zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Humboldt-Universität, das Stadtmuseum Berlin sowie die Stiftung Humboldt Forum.

Doris Kleilein, Architektin und Autorin

„Ich würde mir eine weniger museale Nutzung wünschen“

Für die Berliner Stadtgesellschaft – besonders für junge Menschen – hat das Humboldtforum derzeit zu wenig zu bieten.

Was beschäftigt Sie heute an dem Thema des Schlossplatzes mit der Rekonstruktion des Stadtschlosses?

Ich hatte eigentlich mit dem Thema abgeschlossen.

Das Verfahren ist längst vorbei, das Schloss steht jetzt und natürlich akzeptiere ich den demokratischen Prozess, der dazu führte.

Es gibt dennoch zwei Gründe, warum ich den Aufruf unterschrieben habe.

Zum einen kann es nicht sein, dass ein so gigantisches, teures Gebäude an einem prominenten Platz nur noch ein Ort für Touristen ist.

Das Schloss wirkt wie ein Fremdkörper in der Stadt.

Die Berliner haben sich den Ort noch nicht angeeignet.

Es ist also ein guter Zeitpunkt, um zu fragen: Was steht dort eigentlich?

Was ist der Platz mit dem Gebäude für Sie?

Ist er identitätsstiftend?

Es hat etwas mit Identität zu tun, es ist aber nichts, womit ich mich identifizieren könnte.

Wenn man vom Brandenburger Tor Unter den Linden Richtung Alex läuft, wie das die meisten Touristen tun, sieht man spätestens auf der Höhe der Humboldt-Universität die rekonstruierte Fassade.

Das ist ein massiver Eingriff in den Stadtraum.

Man hat hier ein Stück preußisches Berlin rekonstruiert und für eine bestimmte Gruppe, die in Nostalgie schwelgen wollte, wohl tatsächlich ein Identitätsgefühl geschaffen.

Für viele Touristen und auch für Jüngere, die den Palast nicht mehr kennen und nicht die Brache, die nach dem Abriss dort war, muss der Anblick des Schlosses jetzt so normal wirken, dass sie das neue Stadtbild gar nicht mehr in Frage stellen.

Aber für mich und viele andere, die die letzten dreißig Jahre in Berlin erlebt haben, ist das absurd:

Wenn ich dort entlanglaufe, sehe ich automatisch wieder die Schloss-Attrappe, die Planen mit der aufgemalten Fassade, und weiß, dahinter ist es hohl.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz argumentiert zwar, dass die Geschichte des Ortes ja innerhalb des Gebäudes thematisiert wird.

Aber die Machtdemonstration findet im Stadtraum statt.

Und viele Touristen gehen erst gar nicht hinein.

Damals wurde auch versprochen, dass es ein Ort der Begegnung ganz unterschiedlicher Gruppen werden soll. Dieses Versprechen sehe ich nicht eingelöst.

Wenn ich Besuch habe, zwinge mich manchmal, zum Schloss zu gehen, ich gehe mit ihnen aufs Dach und erzähle etwas dazu …

Was erzählen Sie Ihrem Besuch?

Dass hier einmal der Palast der Republik stand und dort das Außenministerium, ich rekapituliere die Geschichte und die Debatten und erzähle auch von der Zwischennutzung Anfang der 2000er Jahre.

Dort oben wird mir umso deutlicher, was für ein Verlust das war – und dass sich viele das überhaupt nicht mehr vorstellen können.

Alle Spuren wurden ausgelöscht.

Aus dem entkernten Gerüst des Palastes nach der Asbestsanierung hätte man etwas machen können, auch architektonisch wäre das tausendmal interessanter gewesen.

Damals wurde aber noch kaum über graue Energie gesprochen und von der Notwendigkeit, den Bestand zu erhalten.

Vielleicht wäre heute dieses Argument etwas stärker.

Wie könnte eine Aneignung des Ortes heute aussehen?

Das Erfolgreichste am Schloss sind derzeit die Stühle gegenüber vom Lustgarten.

Dort kann man abends sitzen und die Linden hinuntersehen.

Dann nimmt man plötzlich den Ort als einen Stadtraum wahr, wo man eigentlich gern sein möchte.

Und von der Dachterrasse aus hat man wunderbare Blicke Richtung Fernsehturm und auf den Lustgarten.

Das Gebäude ist als Volumen dort vielleicht gar nicht falsch, aber mit den falschen Inhalten gefüllt.

Welche Inhalte würden Sie sich wünschen?

Ich würde mir eine weniger museale Nutzung wünschen.

Mit Bereichen für unterschiedliche Gruppen, auch für Jugendliche, in denen man nicht konsumieren muss, wo man Sport oder Musik machen kann.

Die Kids, die sich jetzt auf dem Alex treffen, sind ja nur ein paar hundert Meter weiter weg und kommen trotzdem nicht zum Schlossplatz, für sie ist das Gebäude abschreckend.

International gibt es inzwischen interessante Entwicklungen im Bibliotheksbau.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Bücherausleihe.

In Groningen etwa wurde mitten in die historische Altstadt eine zeitgenössische Architektur gebaut, das „Forum Groningen“ mit Bibliothek, Kino, Arbeitsplätzen für Studierende, Cafés, einem Dachgarten und vielen Sitzmöglichkeiten.

Ein Ort wie dieser fehlt im Berliner Zentrum.

Immerhin ist derzeit unweit des Alexanderplatzes das „Haus der Statistik“ in Planung.

Dort hat man es geschafft, eine große Fläche mit interessanten und sinnvollen Nutzungen zu programmieren.

Im Humboldtforum sind die Höfe eng und die Innenräume piefig.

Von innen betrachtet, könnte das auch ein Einkaufszentrum sein.

Da ist die „Mall of Berlin“ fast noch attraktiver als die Räume, die das Schloss hervorgebracht hat.

Sie sprachen anfangs von zwei Gründen, warum Sie den Aufruf zur Aneignung des Ortes unterstützen.

Was ist der zweite Grund?

Es geht darum, Spuren der Geschichte sichtbar zu machen.

Der zweite Grund für mich ist das Thema der rechten bis rechtsextremen Spender, das Philipp Oswalt in seinem Buch „Bauen am nationalen Haus“ beschreibt.

Dass die Fassade so stark politisch vereinnahmt wird, setzt dem Ganzen noch eins drauf.

Es kann nicht gewollt sein, auch nicht im Bundestagsbeschluss, dass der Förderverein, der den Wiederaufbau vorantrieb, dezidiert rechte, rechtskonservative bis rechtsextreme Spender versammelt und damit die Fassaden extrem politisch auflädt.

Das ist zwar nicht neu, aber mit dem Aufstieg der AfD und der Rechten bekommt es noch einmal neues Gewicht.

Diese extreme Ballung mitten in der Hauptstadt kann man nicht einfach hinnehmen.

Deshalb gefällt mir die Idee eines Wettbewerbs, bei dem man noch einmal Luft holt und überlegt, wie man jetzt mit diesen Fassaden umgehen kann.

Ich fände es ja gut, der traditionalistischen Fraktion mit ihren eigenen Mitteln zu begegnen: etwa mit Steinmetzarbeiten, die aber ganz andere Themen transportieren, Themen, die uns heute interessieren.

Als Gestalterin fände ich es reizvoller, die Fassade subtil zu unterwandern, als sie plakativ zu dekonstruieren.

Doris Kleilein (*1970) ist Architektin, Autorin und Verlegerin in Berlin.

2005 war sie Mitgründerin des Architekturbüros bromsky. Von 2005 bis 2018 arbeitete sie als Redakteurin der Bauwelt und Stadtbauwelt, seit 2019 leitet sie den Architekturbuchverlag JOVIS in Berlin.

.jpg)

Psalm 20

Gebet des Volkes für seinen König

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. 2 Der HERR erhöre dich in der Not, der Name des Gottes Jakobs schütze dich! 3 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion! 4 Er gedenke all deiner Speisopfer, und dein Brandopfer sei ihm angenehm! Sela. 5 Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du dir vornimmst! 6 Dann wollen wir jubeln, weil er dir hilft; / im Namen unsres Gottes erheben wir das Banner. Der HERR gewähre dir alle deine Bitten! 7 Nun weiß ich, dass der HERR seinem Gesalbten hilft / und ihn erhört von seinem heiligen Himmel, seine rechte Hand hilft mit Macht. 8 Jene verlassen sich auf Wagen und Rosse; wir aber denken an den Namen des HERRN, unsres Gottes. 9 Sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen aufgerichtet. 10 Hilf, HERR! Der König erhöre uns, wenn wir rufen.

20 - DIE AUSERWÄHLTEN Die Rettung durch den HERRN der Bibel - Jesu Christi Gordon Lord Rusch - Son of YHWH Das Reich der Ewigkeit - Israel - Das ewige Friedensreich - NIEDERLANDE - Das Reich Gottes - Deutschland Powered by VoIP - EASYBELL - 1&1 - GALILEO SYSTEMS - Babelsberg Film Studios - Copyright © 2025