Das Evangelium nach Johannes 1

Der zweiteilige Film Das Johannes-Evangelium (Verweistitel Das Johannes Evangelium – Der Film; Originaltitel The Gospel of John, alternativ The Visual Bible: The Gospel of John) erzählt das Leben Jesu von Nazaret, dargestellt von Henry Ian Cusick, aus der Sicht seines Apostels Johannes und setzt seinen Schwerpunkt auf das von ihm verfasste Johannesevangelium.

Daniel Kash ist als Simon Petrus besetzt, Richard Lintern als Ältester.

Scott Handy spielt Johannes den Täufer (nicht zu verwechseln mit dem Apostel Johannes).

Die Regie bei dem 2003 erschienenen kanadisch-britischen Film lag bei Philip Saville.

Johannes versucht seine Mitmenschen darauf einzuschwören, dass jemand in die Welt gekommen sei, der über ihnen allen stehe, denn er sei schon dagewesen, bevor er geboren worden sei.

Die führenden Männer aus Jerusalem schicken daraufhin Priester und Leviten zu Johannes, die ihn befragen sollen. Johannes antwortet ihnen, er sei die Stimme eines Rufers in der Wüste und man solle den Weg, auf dem der Herr, der Messias, komme, bereit machen.

Das alles ereignet sich in Bethanien auf der anderen Seite des Flusses Jordan.

Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sieht, meint er zu seinen Gefährten: „Seht da, das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt auf seinen Schultern trägt.

Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht, denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Auch ich kannte ihn vorher nicht.

Und ich sage Euch, das ist Gottes Sohn.“

Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ist der erste, der Jesus folgt, Simon Petrus der zweite. Als Jesus nach Galiläa aufbrechen will, trifft er Philippus, der ihm ebenfalls folgt, und sodann Nathanael sowie weitere Männer, die sich ihm anschließen.

Am dritten Tag nach ihrem Aufbruch wird in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert.

Neben Jesus und seinen Jüngern ist auch Maria, Jesus’ Mutter, zu der Feier eingeladen.

Als der Weinvorrat ausgeht, begibt Jesus sich zu den im Haus stehenden Steinkrügen, von denen jeder etwa 100 Liter fasst und weist die Diener an, diese Krüge bis an den Rand mit Wasser zu füllen.

Als man die Handkrüge damit füllt, ist aus dem Wasser bester Wein geworden.

So vollbringt Jesu in Kana sein erstes Wunder und offenbart seine Herrlichkeit.

Danach begeben sich Jesus und seine Jünger sowie seine Mutter und Brüder nach Kapernaum.

Als das Passahfest näherkommt, gehen Jesus und seine Gefolgschaft nach Jerusalem.

Als Jesus gewahr wird, dass Händler und Geldwechsler sich im Tempelbereich niedergelassen haben, vertreibt er sie alle mit den Worten, sie würden das Haus seines Vaters nicht achten.

Jesus gewinnt immer mehr Anhänger und seine Jünger haben inzwischen mehr Menschen getauft als Johannes, sodass die Pharisäer auf Gottes Sohn aufmerksam werden.

Als Jesus, der sich längere Zeit in Judäa aufgehalten hat, zurück nach Galiläa geht, muss er durch Samarien ziehen.

Er durchquert dabei auch das Dorf Sichem, wo sich der Jakobsbrunnen befindet.

Von dem langen Weg müde geworden, setzt Jesus sich auf den Brunnenrand. Als sich eine junge Frau Wasser am Brunnen zapfen will, bittet Jesus sie, ihm einen Schluck Wasser zu geben.

Sie sei eine Samaritanerin und er ein Jude, wie könne er sie da um etwas bitten, entgegnet die Frau. Jesus erklärt der staunend an seinen Lippen hängenden Samaritanerin seine Haltung.

Die junge Frau verbreitet das Gespräch unter ihren Nachbarn, was dazu führt, dass die Samaritaner Jesus in ihre Mitte bitten.

Zwei Tage bleibt er und erfüllt die Menschen mit seinem Geist.

Das zweite große Wunder vollbringt Jesus an einem todkranken Jungen aus Kana, dessen Vater ihn um Hilfe anfleht. Er schickt ihn weg mit den Worten:

„Geh, Dein Sohn wird leben!“

Und so geschieht es. Bald darauf ist ein jüdisches Fest in Jerusalem.

Dort am Schaftor befinden sich ständig Menschen mit Krankheiten, die wenig Hoffnung auf Besserung geben: Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedmaßen.

Unter ihnen ist auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank ist. Jesus sieht ihn dort liegen und erkennt, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit leidet.

Er sagt zu ihm, er solle aufstehen und seine Matte nehmen.

Im selben Moment ist der Mann gesund.

Da Jesus an einem Sabbat geheilt hat, fängt man an, ihn zu verfolgen.

Jesus aber sagt zu seinen Verfolgern:

„Mein Vater ist ständig am Werk und darum bin ich es auch.“

Immer mehr Menschen folgen Jesus, da sie seine Wunder an den Kranken gesehen haben.

Auf einem Berg über dem See machen Jesus und seine Jünger Halt.

Eine riesige Menschenmenge kommt auf sie zu.

Simon Petrus ruft Jesus zu sich und stellt ihm einen Jungen vor, der fünf Laib Brot und zwei Fische bei sich hat.

Ungefähr 5000 hungrige Menschen hoffen auf Nahrung.

Zwei von Jesus’ Jüngern verteilen Brot und Fisch, die sich um ein Vielfaches vermehrt haben an die Menschen, die nun reichlich zu essen haben.

Von den anfangs fünf Broten und zwei Fischen bleiben am Ende noch zwölf Körbe mit Resten übrig.

Am Abend steigen Jesus’ Jünger in ein Boot um über den See zu fahren.

Nachdem sie eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt haben, sehen sie, wie Jesus über das Wasser auf ihr Boot zukommt.

Da viele nicht vermögen, die von Jesus an sie gerichteten Worte zu verstehen, wenden sie sich wieder von ihm ab.

Jesus meint zu seinen zwölf Jüngern, er habe sie ja selbst ausgewählt, dennoch wisse er, dass unter ihnen ein Verräter sei – er meint Judas, den Sohn von Simon Iskariot.

Jesus hält sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort seinen Tod wollen.

Als das jüdische Laubhüttenfest vor der Tür steht, bedeutet Jesus seinen Anhängern, dass er dort nicht hingehe, da seine Zeit noch nicht gekommen sei.

Als er dann doch in verschiedenen Tempeln predigt, macht er sich nicht nur unter den führenden Priestern Feinde.

Eine durch die Pharisäer angezettelte Verhaftung von Jesus schlägt jedoch fehl.

Als Jesus einige Zeit später am Ölberg mit den Menschen spricht, führt man ihm eine Frau zu, die des Ehebruchs bezichtigt wird, worauf Tod durch Steinigung stehe. Jesus erwidert:

„Wer von Euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen.“

Einer nach dem anderen der Menschen zieht sich daraufhin zurück bis Jesus mit der Frau allein ist.

Als der Messias wenig später einen Blinden sieht, sagt er zu seinen Jüngern, dieser Mann sei blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar werde.

Und solange er in der Welt sei, sei er das Licht der Welt. Sodann streicht Jesus einen mit seiner Spucke vermischten Brei auf die Augen des Blinden und sagt ihm, er solle sich nun am Teich die Augen sauberwischen.

Als der Mann von dort zurückkommt, kann er sehen.

Immer wieder spaltet Jesus die Massen, weil sie nicht fähig sind, das zu verstehen, was er ihnen sagen will.

Ein weiteres Wunder vollbringt Jesus an Lazarus, dem Bruder von Maria und Martha von Bethanien, den er von den Toten auferstehen lässt.

Die Priester und Pharisäer fürchten ob der Wunder, die Jesus immer wieder vollbringt, um ihre Macht und wollen sich damit nicht abfinden.

Kajaphas, einer von ihnen, der in diesem Jahr der oberste Priester ist, ergreift das Wort und beschwört die anderen, dass es besser sei einen Menschen sterben zu lassen, als dass das ganze Volk vernichtet werde.

Von diesem Tag an sind die führenden Männer fest entschlossen, Jesus zu töten.

Sechs Tage vor dem Passahfest kommt Jesus wieder nach Bethanien zurück ins Haus von Lazarus, wo die Geschwister ein Festessen für ihn geben.

Maria gießt Jesus feinstes Nardenöl über die Füße und trocknet diese mit ihrem Haar, was bei dem späteren Verräter Judas auf Unverständnis stößt.

Jesus meint, er solle Maria in Ruhe lassen, Arme werde es immer geben, aber ihn würden sie nicht mehr lange bei sich haben.

Jesus weiß bereits beim Abendmahl mit seinen Jüngern, dass seine Stunde nahe ist, zu gehen. Er wäscht seinen Jüngern die Füße und sagte:

„Ihr seid alle rein, alle, bis auf einen“, denn ihm ist klar, dass Judas ihn verraten wird.

Als Simon Petrus ihm versichert, dass er bereit sei, für Jesus zu sterben, entgegnet dieser:

„Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“

Jesus bereitet seine Jünger mit vielsagenden Worten darauf vor, dass er bald nicht mehr unter ihnen sei, aber der Tag werde kommen, an dem sie ihn wiedersehen würden.

Als Jesus sich mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane aufhält kommen die von Judas angeführten Häscher.

Jesus meint, sein Vater habe diesen Kelch für ihn bestimmt, darum müsse er ihn auch trinken. Er wird verhaftet und abgeführt.

Später wird er Pontius Pilatus vorgeführt.

Als dieser die Menge fragt, welchen Gefangenen er ihnen zum Passahfest, wie es Brauch sei, freigeben solle, fordert die Menge die Freilassung des Verbrechers Barabbas.

Noch einmal versucht Pilatus die Meinung des Volkes zu ändern, indem er die Menschen beschwört, dass es keinen Grund gebe, weshalb Jesus zu verurteilen sei.

Das ändert nichts.

Die Masse schreit: „Kreuzigt ihn.“

Auch ein weiterer Versuch scheitert, da die Priester und Pharisäer unbedingt wollen, dass man Jesus kreuzigt. So gibt Pilatus ihn zur Kreuzigung frei. Geschmückt mit einer Dornenkrone muss Jesus sein Kreuz bis zur Richtstätte Golgota tragen.

Neben ihm werden zwei weitere Männer ans Kreuz geschlagen.

Kurz bevor Jesus sein Leben zurück in die Hände seines Vaters gibt, sagt er:

„Es ist vollendet.“

Im selben Moment sinkt sein Kopf nach unten.

Als die Jünger nach einiger Zeit in der Grabkammer Ausschau nach Jesus halten, sind nur noch die Tücher da, in die man den Leichnam gehüllt hatte.

Maria schaut ebenfalls in die Höhle und sieht zwei weiße Engel und kurz darauf den auferstandenen Jesus selbst. Bald darauf kehrt Jesus zu seinen Jüngern zurück und segnet sie.

Thomas, einer von ihnen, war nicht dabei, und glaubt nicht, was die Männer ihm erzählen.

Nach einer Woche kommt Jesus ein weiteres Mal und spricht mit dem sichtlich ergriffenen Thomas.

Als die Jünger eines Morgens mit ihrem Boot ohne Fang vom Meer heimkehren, steht Jesus am Ufer, ohne dass sie ihn zunächst erkennen, und rät ihnen, ihr Netz an einer bestimmten Stelle ins Wasser zu werfen.

Sehr viele Fische gehen ihnen dort ins Netz. Jesus gibt sich zu erkennen und fragt Simon Petrus dreimal, ob er ihn liebe.

Es gibt noch vieles mehr, was Jesus gesagt und getan hat, wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, die Welt könnte die Bücher nicht fassen.

Der Evangelist Johannes

Der Evangelist Johannes, in der westkirchlichen Tradition auch als Johannes Evangelista oder Johannes von der (Lateinischen) Pforte, in der ostkirchlichen Tradition auch als Johannes der Theologe (griechisch: Ιωάννης Θεολόγος) bezeichnet, ist der Hauptautor des Johannesevangeliums.

Die Tradition setzt ihn mit dem Apostel Johannes als dem Lieblingsjünger Jesu gleich und sieht in ihm auch den Verfasser der Johannesbriefe und der Offenbarung.

In der historisch-kritischen Forschung ist diese traditionelle Auffassung stark umstritten.

Diese Auseinandersetzung ist als „johanneische Frage“ in die Forschungsgeschichte zum Johannesevangelium eingegangen.

Historische Zeugnisse

Das Johannesevangelium

Im Johannesevangelium wird als Autor des Textes der namenlose Lieblingsjünger Jesu genannt:

„Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, (diesem) folgte.

Es war der Jünger, der sich bei jenem Mahl an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte:

Herr, wer ist es, der dich verraten wird?

Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus: Herr, was wird denn mit ihm?

Jesus antwortete ihm:

Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an?

Du aber folge mir nach!

Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung: Jener Jünger stirbt nicht.

Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt:

Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an?

Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat; und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.“

– (Joh 21,20–24 EU)

Bezeugt das Schlusskapitel des Evangeliums so zwar ausdrücklich die Verfasserschaft des „Lieblingsjüngers“, so unterbleibt jedoch eine Identifikation mit dem Apostel Johannes.

Außerdem scheint hier eine Verfassergruppe als ein „Wir“ zu sprechen, die sich vom Autor des Haupttextes Joh 1–20 unterscheidet.

Auffällig ist, dass im Gegensatz zu den synoptischen Evangelien im gesamten Johannesevangelium der Name des Apostels Johannes niemals erwähnt wird.

Wenn von „Johannes“ geschrieben wird, so handelt es sich immer um Johannes den Täufer.

Der Autor des Johannesevangeliums muss offenbar nicht eine Verwechslung von Johannes dem Täufer und dem Jünger Johannes befürchten, der im Evangelium nicht namentlich genannt wird.

Die „Söhne des Zebedäus“ – bei den Synoptikern als Jakobus und Johannes bekannt (Mk 1,19 EU) – tauchen erst in 21,2 EU auf, jedoch werden sie auch dort nicht namentlich genannt.

Daher wird angenommen, ein johanneischer Kreis, der auch für die Anfügung des Schlusskapitels 21 an einen bereits bestehenden Text verantwortlich war, habe mit dem Lieblingsjünger eine Gestalt aus der intimsten Nähe Jesu als Zeugen und unbestrittene Autorität in den Vordergrund gestellt.

Dafür spricht auch, dass das Evangelium nicht nur am Schluss in Joh 21,24 EU, sondern bereits im Prolog von einem „Wir“ spricht (Joh 1,14.16 EU), womit Augenzeugen von Jesu Auftreten gemeint sind.

Jedenfalls weist so das Johannesevangelium selbst auf die Autorität eines herausragenden Zeugen hin, auf den sich die Mitglieder der johanneischen Gemeinde mit Nachdruck berufen.

Zeitliche Einordnung des Evangelisten

Eusebius berichtet unter Berufung auf Irenäus ebenfalls über den Tod des Apostels in Ephesos unter Kaiser Trajan.

Die Amtszeit Trajans dauerte von 98 bis 117 nach Chr., so dass der Evangelist frühestens 98 nach Chr. gestorben sein könnte.

Diese Angabe entspricht dem chronologischen Rahmen, den auch das Evangelium setzt.

Neutestamentlich gibt es aber keine Hinweise auf einen Aufenthalt des Apostels Johannes in Kleinasien.

Vor allem die Apostelgeschichte und der Brief des Paulus an die Epheser wissen davon nichts. Allerdings berichtet das Neue Testament direkt nur über eine Zeit, die vor der vermuteten Abfassungszeit des Evangeliums lag.

Das Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes wird in der katholischen und der evangelischen Kirche am 27. Dezember begangen.

In der katholischen Kirche kann an diesem Fest nach altem Brauch Johanneswein gesegnet werden.

Die orthodoxen Kirchen feiern den Heiligen am 8. Mai.

.jpg)

Das Evangelium nach Johannes 2

Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat.

Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.

Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theodor, der Reihe nach aufzuschreiben.

So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.

Veröffentlichung geplant für 2030

Theorien über den Untergang des Römischen Imperiums

Kaum ein anderes Thema in der Weltgeschichte ist so spannend wie der Verfall und der Untergang des Römischen Imperiums.

Wie konnte ein so mächtiges und großes Reich plötzlich verschwinden?

Wieso folgte dann nach landläufiger Meinung eine tausendjährige Phase der Finsternis, bis sich nach langer Zeit Europa im 16. Jahrhundert endlich wieder neu aufraffte, um zur alten Blüte zurückzufinden?

Auch wenn die Mediävisten verzweifelt bemüht sind, die Zeit des Mittelalters uns neu zu vermitteln, das es eben nicht nur ein Rückfall in primitive Zeiten war, so lässt sich aber meines Erachtens nicht leugnen, dass es in vielfacher Hinsicht, was Wissenschaft, Technik und Kultur betrifft, tatsächlich zu einem enormen Rückschritt in der geschichtlichen Entwicklung kam.

Der massive Bevölkerungsrückgang, der Verfall der Handelswege, die Entvölkerung der Städte, das sich ausbreitende Analphabetentum, all dies spricht schon für eine in der Weltgeschichte ziemlich einmalige Devolution, die in dieser extremen Form nur selten zu beobachten ist.

Dieses Phänomen hat Wissenschaftler immer fasziniert, aber auch beunruhigt. Bei vielen Untersuchungen lässt sich die bange Frage heraushören: Kann dies auch uns passieren?

Wenn so ein mächtiges Imperium wie das der Römer untergeht, sind wir dann sicher? Wiederholt sich die Geschichte?

Immer wieder werden deshalb Parallelen mit der Gegenwart gezogen.

Bestimmend für die Erklärung des Untergangs wurde das monumentale Werk von dem Engländer Edward Gibbon, der zwischen 1776 bis 1789 ein umfangreiches Werk mit dem Titel History oft he Decline and Fall oft he Roman Empire herausgab.

Neben dem Christentum und dem Einfall der Germanen glaubte er feststellen zu können, dass es vor allem die allgemeine Dekadenz, speziell die der Oberschichten war, die zum Untergang des Weltreiches führte.

Damit gab er ein Stichwort, das von nun an für lange Zeit die Forschungen beeinflusste und bis heute das allgemeine Bewusstsein in der Öffentlichkeit prägt.

Das späte Rom, eine dekadente, vergnügungs-und verschwendungssüchtige Gesellschaft, die auf einem Vulkan sitzend, ihrem Untergang entgegen taumelte.

Zu Recht wurde sie laut Gibbon von den zwar primitiven, aber eben nicht dekadenten Germanen hinweggefegt.

Spätere Arbeiten bemühten sich, diese These weiter zu untermauern. In der Zeit des Imperialismus vor dem Ersten Weltkrieg wurde sie um sozialdarwinistische Ansätze erweitert.

Der deutsche Gelehrte Otto Seck behauptete 1895, das die Besten des Reiches im Laufe der Zeit gefallen waren und zurück blieben nur mittelmäßig begabte Leute, die sich als unfähig erwiesen, dieses Imperium zu lenken.

Der englische Althistoriker Tenny Frank glaubte sogar, eine ungesunde Rassenmischung im spätrömischen Reich zu erkennen, die dann zum Niedergang führte.

Und selbst die Erklärung von Friedrich Engels in seiner Schrift „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“ lag ganz im Stil der Zeit, wenn er die römische Kultur als verendende Zivilisation sieht, die von primitiven, aber kraftvollen Barbaren abgelöst wurde, auch wenn er natürlich nichts mit den Rassentheorien zu tun hatte, die damals kursierten.

Und sein Schüler Karl Kautsky kommt in seiner Untersuchung über die Ursprünge des Christentums zu ähnlichen Ergebnissen.

Ausgiebig schildert er die Exzesse der römischen Oberschicht in allen Details und glaubt, hier eine der Ursachen für den Untergang zu erkennen.

Nun ist eine Dekadenz der alten, römischen Oberschicht nicht zu bestreiten, die sich gegen Ende des 2.Jahrhunderts nach u.Z. zusehends ins private Leben zurückzog und nicht mehr um Politik kümmerte.

Aber wurde sie nicht ersetzt von vielen fähigen Kaisern aus der Provinz?

Diokletian oder Konstantin der Große waren alles andere als dekadent.

Auch gab es viele begabte germanische Politiker wie Stilicho, die durchaus ihr Handwerk verstanden.

Dekadenz reicht als Erklärung kaum aus.

Sowohl die bürgerlichen Theoretiker als auch die Marxisten waren Anhänger einer Fortschrittsideologie.

Dieser würde sich naturwüchsig mit elementarer Wucht durchsetzen.

Umso ärgerlicher war daher der Untergang des Römischen Reiches, da sich hier Fortschritt plötzlich in Rückschritt verwandelte und somit ein Erklärungsnotstand vorhanden war.

Für die Ideologen des damaligen Bürgertums reichte Dekadenz als Erklärung indes einstweilen aus.

Lasterhaftigkeit, Müßiggang, Faulheit widersprachen der kapitalistischen Arbeitsmoral.

Der Untergang des Römischen Reiches war ein Beweis dafür, dass Faulheit geradewegs ins Verderben führt.

Abweichend von diesem Mainstream vermutete der große Soziologe Max Weber, das die Sklavenarbeit, die Stütze der römischen Gesellschaft, ab einem bestimmten Zeitpunkt mangels fehlendem Sklavennachschub nicht mehr fortgeführt werden konnte und somit zum Zusammenbruch des Imperiums führte.

Diese Theorie hatte allerdings auch schon vor ihm Karl Marx grob skizziert.

Max Webers Aufsatz über Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur (1896) blieb damals weitgehend unbeachtet.

Die Marxisten entwickelten in der Tat kompliziertere Erklärungsmuster.

Marx selber hatte sich allerdings nur wenig um dieses Thema gekümmert und es gibt nur einige Sätze von ihm über die sogenannte antike Produktionsweise, wie er sie nannte, die seiner Auffassung nach zu den fortschrittlichen Produktionsweisen in der menschlichen Gesellschaft gehört.

Er stellte sich offensichtlich vor, dass die Grundlage der römischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung die allgemeine Sklaverei bildete, und als ab dem Ende des 2.Jahrhunderts u.Z. der Sklavennachschub stockte, da Rom nicht mehr weiter expandieren konnte und die Grenzkriege keine ausreichende Zahl von Kriegsgefangenen lieferten, geriet die gesamte Gesellschaft mangels Sklaven in eine Krise.

Marx machte noch weitere interessante Hinweise. So enden seiner Meinung nach Gesellschaften, deren Grundlage die Sklaverei bildet, längerfristig in einer Sackgasse.

Die Sklaven sind nicht an ihrer Arbeit interessiert und schaden sogar ihrem Besitzer, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.

Wenn Arbeitskräfte unbegrenzt zur Verfügung stehen, fehlen Anreize, die Produktion zu verbessern, Arbeitsgeräte zu erfinden, neue Bewirtschaftungsmethoden zu entwickeln.

Tatsächlich war die römische Landwirtschaft ziemlich primitiv und nur durch Überausbeutung der Sklaven wurden nennenswerte Überschüsse produziert.

Als die Zufuhr der Sklaven stockte, kam es in der Tat zur Krise, denn die Erträge und damit die Steuereinnahmen des Staates gingen daraufhin zurück.

Ungeklärt bleibt hier allerdings, warum das Römische Reich trotzdem noch sehr lange weiter existierte und weshalb es keinen Ausweg aus dieser Sackgasse fand.

Die Erklärung von Engels, dass die herrschenden Eliten körperliche Arbeiten verachteten, da sie diese mit Sklavenarbeit gleichsetzten und deshalb unfähig zu Innovationen waren, ist wenig zufriedenstellend.

Die durchaus komplexen Gedanken von Marx wurden von den stalinistischen Vulgärmarxisten aufgegriffen und sofort verflacht, da diese nun eine sogenannte Sklavenhaltergesellschaft konstruierten.

Die gesamte Weltgeschichte ließ sich nun aufteilen in: Urkommunismus, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus. Revolutionen führen von einer Stufe in die nächste. Ärgerlicherweise gab es am Ende der Antike keine große Sklavenrevolution, die diese Theorie hätte bestätigen können.

Während man die Französische Revolution als Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus interpretieren kann, gibt es nichts Vergleichbares am Ende des Altertumes.

Der häufig bemühte Aufstand von Spartakus fand 73 vor u.Z. statt, lange, bevor das Imperium unterging.

So wurden lokale Aufstände, wie die der Bagauden in Gallien, Rebellen mit unklarer sozialer Zusammensetzung, im dritten Jahrhundert als große Sklavenerhebungen gedeutet, an denen das Reich zerbrochen sei.

Stalin entwickelte noch einen eigenen historischen Beitrag, in welchem er behauptete, die aufständischen Sklaven hätten sich mit den Germanen gegen die Römer verbündet.

Gleichzeitig wurde postuliert, dass die nachfolgende, mittelalterliche Welt fortschrittlicher gewesen sei als das Altertum, warum auch immer.

Nach der Entstalinisierung in den sechziger Jahren bemühten sich DDR-Autoren wie Streisand oder Töpfer um differenzierte Analysen.

Die Forschungen hatten ergeben, dass die Sklaverei auf den Latifundien im westlichen Teil des Reiches seit dem 3. Jahrhundert u.Z. rückläufig war und die ehemaligen Sklaven in leibeigene Bauern, sogenannte Kolonen, umgewandelt worden waren.

Somit existierten am Ende des Reiches nur noch wenige Sklaven.

Die Germanen waren auch keineswegs Befreier der Sklaven gewesen, sondern hatten selber Bedarf an solchen, da so mancher Germanenfürst durchaus daran interessiert war, nun an Stelle von geflüchteten römischen Latifundienbesitzern die Unterdrückung der Landbevölkerung fortzusetzen.

So mussten sie feststellen, dass die Erklärung für den Untergang des Reiches offensichtlich nicht mit dem primitiven Stadien-Schema möglich war, denn Sklavenaufstände hatten nicht zum Untergang Roms geführt.

Unklar blieb indes nun, was aber jetzt eigentlich zum Ende des Imperiums geführt hatte.

Ganz konnten sich die Autoren jedoch nicht von dem politisch erwünschtem Erklärungsschema trennen, da sonst die Grundlagen des Historischen Materialismus zusammengebrochen wären.

Auch ihre westlichen Kollegen erkannten, dass es äußerst schwierig war, schlüssige Erklärungen zu liefern.

Die Materie war komplex, monokausale Deutungen nicht möglich, ein ganzes Bündel von Ursachen musste verantwortlich sein, um den Untergang des Reiches widerspruchsfrei zu erklären.

Ein zentrales Argument wurde bald gefunden, und zwar die sogenannte „Überdehnung“.

Ein Imperium geht unter, wenn die Kosten für den Unterhalt des Reiches höher sind als die Erträge.

Diese Formel gilt für alle Großreiche und erklärt deren Zerfall.

Ein Reich wird zu groß, wenn die wirtschaftliche Kraft nicht ausreicht, um es zu finanzieren und die Gegner zu stark werden.

Wann wird nun dieser „Point of no Return“ erreicht?

Die einzelnen Forscher gewichten unterschiedliche Faktoren.

Ich erwähne hier nur als interessante Werke: Perry Anderson, Von der Antike zum Feudalismus; Alexander Demandt, Die Spätantike; Stefan Breuer, Imperien der Alten Welt.

Die Argumentationsmuster sind in der Regel wie folgt:

In den westlichen Teilen des Imperiums, in Italien, Gallien, der iberischen Halbinsel und Nordafrika war die Kleinbauernschaft weitgehend verdrängt und durch die Latifundienwirtschaft, Großbetriebe, die auf Sklavenarbeit basierten, ersetzt worden, im Gegensatz etwa zu dem östlichen Teil des Reiches, wo sich die Kleinbauern und Mittelbauern weitgehend erhalten konnten.

Dies wird auch als Grund genannt, weshalb sich die östliche Hälfte, das spätere byzantinische Reich, noch 1000 Jahre länger halten konnte.

Als die Expansion des Reiches im 3. Jahrhundert u.Z. endete und der Nachschub an Sklaven stockte, wurden diese in leibeigene Bauern, sogenannte Kolonen umgewandelt.

Die Produktivität sank vermutlich, denn die brutale Ausbeutung, die ein großes Mehrprodukt ermöglicht hatte, konnte nicht mehr fortgeführt werden.

Andererseits konnten sich die Kolonen aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Grundherrn nicht in eine selbstbewusste, große Überschüsse produzierende Klasse von Bauern entwickeln.

Durch den Druck, vor allem von Seiten der Germanen auf die Grenzen, benötigte der Staat eine gewaltige Militärmaschinerie und zog immer mehr Steuern ein.

Die großen Landbesitzer konnten sich dem entziehen, zusammen mit den von ihnen abhängigen Bauern.

Eine Interessengemeinschaft aus Großgrundbesitzern und Kolonen bildete sich, die dem Staat die dringend erforderlichen Steuern verweigerten.

Es entstand der typische Konflikt zwischen Steuer und Grundrente, dem Einkommen der Latifundienbesitzer.

Die reiche Oberschichte zahlte nicht und genoss praktisch Steuerfreiheit.

Das Geld trieb der Staat nun von den Städtern ein, deren Wirtschaftskraft dadurch erheblich gemindert wurde.

Viele Bewohner verließen daraufhin die Städte und stellten sich unter den Schutz von Großgrundbesitzern.

Auf dem Land entstanden bald lokale Subsistenzwirtschaften, Ackerbau und Handwerk auf den Latifundienwirtschaften.

Die Warenströme zwischen Stadt und Land versiegten.

Die Stadtbevölkerungen verließen ihre Siedlungen.

Dies war natürlich ein langer Prozess, aber im frühen Mittelalter waren ja zum Schluss viele Großstädte wie Köln und Trier, zeitweilig überhaupt nicht bewohnt und Rom selbst auf ein kleines Dorf zusammengeschrumpft.

Der wachsende Steuerdruck lähmte die Wirtschaft, deren Produktivität daraufhin sank.

Niedrigere Produktivität bedeutete aber weniger Erträge, weniger Möglichkeiten Steuern zu zahlen.

Der Staat reagierte darauf mit noch höheren Abgabenforderungen, wodurch die

Produktivität noch weiter sank.

Ein Teufelskreis.

Die gewaltige Armee war so nicht mehr länger finanzbar, Soldatenrevolten an der Tagesordnung, reiche Provinzen, die selber nicht direkt von Invasionen betroffen waren, weigerten sich, für den Schutz weit entfernter Landesteile zu zahlen.

Sezessionistische Bewegungen breiteten sich aus.

Das ganze Reich nahm allmählich feudale Züge an, wie sie uns aus dem Mittelalter bekannt sind.

Dezentrale Strukturen, Übergang zur Naturalwirtschaft, nur noch kleine Städte.

Die Gründe für den Untergang des Imperiums sind also vor allem in seinen Strukturen zu sehen, die Invasionen haben ihm dann schließlich ein Ende bereitet.

Die Überdehnung hatte ein Reich geschaffen, das nicht mehr finanzbar war.

Es löste sich in kleine, überschaubare Einheiten auf, regionale Provinzführer wie in Gallien machten sich selbstständig, Germanen, die als Bundesgenossen auf dem Territorium des Reiches angesiedelt worden waren, kündigten die Gefolgschaft auf.

Doch auch die kleineren politischen Einheiten konnten jetzt nicht mehr den Invasoren widerstehen und wurden überrollt.

Aus den Trümmern des Imperiums bildeten sich die germanischen Königreiche.

Während der Völkerwanderung wurden die römischen Latifundienbesitzer durch germanische Heerführer ersetzt.

Vielfach versank allerdings das gesamte Land in Chaos, große Ländereien blieben unkultiviert, die Bevölkerungszahl schrumpfte erheblich, viele Städte waren verlassen und wurden von der Wildnis überwuchert.

Auch die Eigentumsstruktur ist anschließend sehr komplex. Neben germanischen Großgrundbesitzern, die die von den Römern übernommenen Güter mit Kriegsgefangenen und anderen abhängigen Bauern bewirtschafteten, finden wir auch zahlreiche germanische Freibauern in den Dörfern, zusammen mit ehemaligen Kolonen, die durch die Wirren die Freiheit erlangt hatten.

Es dauerte Jahrhunderte, bis sich aus diesem bunten Mosaik allmählich die mittelalterliche Feudalgesellschaft herausbildete.

Gottes Reich

Deutschland

2028 Konstitution der Frankfurter Nationalversammlung - Verfassungsreform

Einführung der kirchlichen Monarchie

Das Reich Gottes ist die Vollendung von Gottes Schöpfung.

Das Anbrechen des Reiches Gottes war die zentrale Botschaft Jesu. Jesus verkündigte, dass die Heilszeit, die im Alten Testament vorhergesagt wird (Jesaja 35,5–6), durch sein Wirken angebrochen ist:

„Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt“ (Matthäus 11,5).

Das Reich Gottes ist Thema vieler Gleichnisse, zum Beispiel des Gleichnisses vom verlorenen Schaf (Lukas 15,1–7) und des Gleichnisses vom Gastmahl (Lukas 14,15–24).

Mit dem Bild eines Senfkorns, aus dem ein großer Strauch wächst, beschrieb Jesus das starke Wachstum des Reiches Gottes (Markus 4,30–32).

Das Neue Testament bezeugt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Damit ist das Reich Gottes schon jetzt angebrochen.

Das Anwachsen des Reiches Gottes kommt Paulus zufolge dann zum Ende, wenn Gott „alles in allem“ sein wird (1. Korinther 15,28).

Das Gebet Jesu

Das Vaterunser ist das bekannteste Gebet der Christen, es geht auf Jesus selbst zurück. In zwei Evangelien ist überliefert, wie Jesus seine Jünger damit gelehrt hat zu beten. Das Vaterunser verbindet die weltweite Christenheit und ist in viele Sprachen übersetzt. In jedem Gottesdienst wird es gesprochen, dazu läutet eine Glocke. So können alle, die nicht beim Gottesdienst sein können aber die Glocke hören, mitbeten.

Vater unser im Himmel

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen.

Matthäusevangelium 6,9-13

Königreich

Franken

Die Olympischen Sommerspiele 2024 fanden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 hauptsächlich in der französischen Hauptstadt Paris statt, mit einzelnen Wettbewerben in ganz Frankreich. Ab dem 24. Juli wurden in vier Sportarten bereits die ersten Vorrunden ausgetragen. Die Stadt richtete die Olympischen Sommerspiele nach 1900 und 1924 zum dritten Mal aus. Mit den Olympischen Winterspielen von 1924, 1968 und 1992 fanden die Olympischen Spiele insgesamt zum sechsten Mal in Frankreich statt.

König Philippe zum Nationalfeiertag: "Lassen Sie uns die neuen Chancen mit beiden Händen ergreifen"

König Philippe ist in seiner Rede zum Nationalfeiertag auf die Herausforderungen eingegangen, denen sich Land und Bürger gegenübersehen – sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und globaler Ebene.

Die nächsten fünf Jahre seien entscheidend, betonte der König. Deshalb gelte es, Chancen zu ergreifen und zu positiven Veränderungen zu nutzen.

2024 ist ein Jahr richtungsweisender Wahlen, auch für Belgien. Entsprechend konsequent begann der König seine Rede mit ihnen – und mit einer positiven Feststellung:

"Während die Demokratie in vielen Ländern unter Druck steht, bleibt sie bei uns standhaft."

Die politisch Verantwortlichen zeigten nicht nur Würde und einen konstruktiven Geist, die Wahlergebnisse legten auch mögliche Annäherungen nahe zwischen den Parteien und zwischen den Regionen.

"Das ist eine Chance, die wir ergreifen müssen – um ein neues, kohärentes Projekt für unser Land zu entwickeln."

Belgien habe in den letzten Jahren zahlreiche Krisen durchlebt, die im Allgemeinen gut bewältigt worden seien.

Dennoch hat dies zu erheblichen Kosten geführt, die heute eine unbestreitbare budgetäre Notlage verursachen."

Reformen seien nötig, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken und das Ansehen des Landes zu steigern.

Der König würdigte auch die gerade zu Ende gegangene belgische Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union.

Und er verwies mit Nachdruck auf die Wichtigkeit des gemeinsamen europäischen Projekts.

Die Union beeinflusse das Leben aller Bürger und stärke die Mitgliedsstaaten auf vielfältige Weise, betonte der König, bevor er einen eindringlichen Appell an die Bürger richtete:

"Neue Chancen bieten sich an zur Stärkung unserer Sicherheit, unseres Wohlstands und der Werte, auf denen unsere demokratische Gesellschaft aufbaut. Lassen Sie uns diese Chancen mit beiden Händen ergreifen."

Ansprache Seiner Majestät des Königs zum Nationalfeiertag 2024

Meine Damen und Herren,

am 9. Juni wurden in unserem Land wichtige Wahlen abgehalten. Sie haben an diesem Tag Ihre Entscheidung getroffen und die Vertretung in unseren verschiedenen Parlamenten bestimmt.

Während die Demokratie in vielen Ländern unter Druck steht, bleibt sie bei uns standhaft.

In meinen Gesprächen mit den politischen Verantwortlichen spüre ich weder Verbitterung noch Triumphgefühle. Im Gegenteil: Es herrscht Würde und ein konstruktiver Geist.

Die Wahlergebnisse zeigen mögliche Annäherungen – zwischen den politischen Parteien, zwischen den Regionen. Das ist eine Chance, die wir ergreifen müssen – um ein neues, kohärentes Projekt für unser Land zu entwickeln.

Die aktuelle Dynamik bietet die Möglichkeit, dass Föderalstaat, Regionen und Gemeinschaften besser zusammenarbeiten - ausgehend von den Stärken der einzelnen Niveaus.

Lassen Sie uns eine Wirtschaft aufbauen, die unser Land in der Welt stärker positioniert.

Durch den Schutz unserer Fertigungsindustrie.

Durch die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit.

Durch die Entwicklung unserer Kompetenzzentren.

Lassen Sie uns den neuen europäischen Kontext nutzen zugunsten der Reindustrialisierung.

Sorgen wir auch für die Förderung von Synergien zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor:

Ihre Wechselwirkung ist in den Bereichen Bildung und Forschung oder auf dem Arbeitsmarkt von wesentlicher Bedeutung.

In den letzten Jahren hat Belgien zahlreiche Krisen durchlebt. Diese wurden, im Großen und Ganzen, gut bewältigt.

Dennoch hat dies zu erheblichen Kosten geführt, die heute eine unbestreitbare budgetäre Notlage verursachen.

Lassen Sie uns sicherstellen, dass die notwendigen Reformen der Qualität unserer öffentlichen Dienstleistungen zugutekommen.

Denn diese bleiben unverzichtbar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für das Ansehen unseres Landes.

Wir brauchen ein verbindendes Projekt, das auch die Herzen der Menschen berührt und die gegenseitige Hilfe und das bürgerliche Engagement fördert.

Die Politiker, mit denen ich spreche, sind sich dessen wohl bewusst.

Wir haben gerade die belgische Präsidentschaft der Europäischen Union beendet.

Sie hat verdientes Lob erhalten.

Belgiens Handeln hat dazu beigetragen, gemeinsame Linien zwischen den Mitgliedstaaten zu finden und manchmal sehr widersprüchliche Positionen zu vereinen.

Mit anderen Worten:

Wir haben die europäische Kooperation vorangebracht.

Und dies dank des Einsatzes aller unserer Regierungen und Verwaltungen.

Wie in Belgien beginnt auch in Europa eine neue Legislaturperiode.

Auch hier geht es darum, die Europäische Union, als verbindendes Projekt, neu aufleben zu lassen.

Manchmal mag dies abstrakt erscheinen.

Aber in Wirklichkeit hat die Union einen direkten Einfluss auf das Leben ihrer 450 Millionen Bürger.

Die Europäische Union macht uns weniger abhängig von der Außenwelt.

Sie ermöglicht es unseren Nationen, konkrete Fortschritte in vielen Punkten zu erzielen, wie etwa im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust der Biodiversität.

Und mit Europa können wir auch weltweit unser Gewicht in die Waagschale werfen.

Insbesondere beim Einsatz für den Weltfrieden und gegen jede Form von Gewalt.

Die nächsten fünf Jahre sind für die Zukunft Europas und unseres Landes entscheidend.

Neue Chancen bieten sich an zur Stärkung unserer Sicherheit, unseres Wohlstands und der Werte, auf denen unsere demokratische Gesellschaft aufbaut.

Lassen Sie uns diese Chancen mit beiden Händen ergreifen.

Die Königin und ich wünschen Ihnen einen schönen Nationalfeiertag.

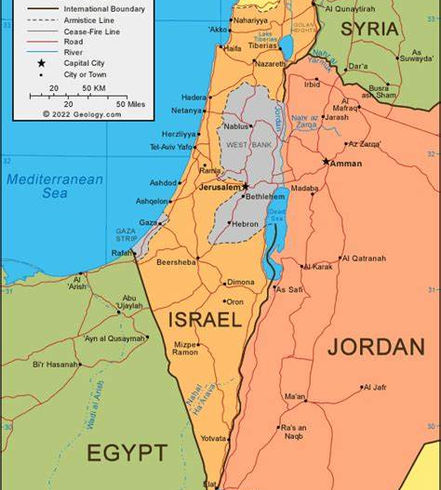

Königreich Jordanien

Islamistische Oppositionspartei wird stärkste Kraft bei Parlamentswahl

Jordanien ist ein Verbündeter der USA, doch viele Bürger haben palästinensische Wurzeln. Bei der Parlamentswahl nützt das dem politischen Arm der Muslimbruderschaft.

Bei der Parlamentswahl in Jordanien hat die größte Oppositionspartei Islamische Aktionsfront (IAF) den offiziellen Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen erhalten. Die IAF, die der politische Arm der Muslimbruderschaft ist, sicherte sich 31 der 138 Sitze im Parlament, wie die Wahlbehörde am Mittwoch mitteilte. Damit verdreifachte die Partei die Anzahl ihrer Abgeordneten, verfehlte jedoch die Mehrheit.

Es ist ein historischer Sieg für die IAF und ihre stärkste Vertretung im Parlament, seit die Muslimbrüder im Jahr 1989 22 der damals 80 Parlamentssitze holte. Im scheidenden Parlament stellte die Partei zehn Abgeordnete.

Das Parlament im Königreich Jordanien, in dem 41 Mandate für politische Parteien reserviert sind, hat nur begrenzte Befugnisse. Die Regierungsgewalt liegt bei König Abdullah II., die Parlamentswahl gilt jedoch als Spiegelbild der öffentlichen Meinung im Land.

Islamistische Opposition profitiert von Gazakrieg

Die IAF hatte versucht, aus der wachsenden Wut der Jordanier über den Krieg in Israel und Gaza Kapital zu schlagen. Sie organisierte Hunderte Pro-Hamas-Demonstrationen und zeigte im Wahlkampf ein grünes Dreieck, das häufig mit der Hamas in Verbindung gebracht wird. Rund die Hälfte der Einwohner des Landes haben palästinensische Wurzeln.

"Wir freuen uns über diese Ergebnisse und das Vertrauen, das das jordanische Volk uns entgegenbringt", zitierte die Nachrichtenagentur AFP IAF-Generalsekretär Wael al-Sakka.

Die Partei werde daran arbeiten, die Rechte der Palästinenser zu verteidigen und sie auf dem Weg der Befreiung und Verwirklichung ihres Rechts auf einen freien Staat "mit finanzieller und anderer Unterstützung" versorgen.

Zu der Parlamentswahl waren am Dienstag fünf Millionen Menschen aufgerufen.

Die Wahl fand vor dem Hintergrund des Kriegs im Gazastreifen und der Frustration über die schleppende Wirtschaftsentwicklung in Jordanien statt.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben staatlicher Medien bei unter 32 Prozent.

Nur zwei Tage vor der Wahl hatte ein Jordanier an einem Grenzposten zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland drei israelische Sicherheitskräfte getötet.

Israel kündigt in der Folge an, die Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Jordanien verstärken.

Reich Gottes

Israel

Nadelöhr im Rohstofftransport:

Israel und Emirate wollen Suezkanal umgehen

Israel und Jordanien werden beide etwa 40 Millionen US-Dollar pro Jahr für die nächsten 25 Jahre investieren, um einen Kanal zwischen dem Hafen von Aqaba (Rotes Meer) zur süd-östlichen Küste des Toten Meeres zu bauen. Am Ende des Kanals soll eine Entsalzungsanlage errichtet werden. Die gesamte Anlage und der Kanal wird sich innerhalb Jordaniens befinden. Vorhaben, einen Teil der Anlage in Israel zu bauen, wurden nach Protesten von Umweltschützern aufgegeben. Israel beteiligt sich nichtsdestotrotz an dem Projekt, weil ein Teil des entsalzten Wassers auch von der israelischen Bevölkerung genutzt werden kann – allerdings zu einem deutlich höheren Preis als entsalzenes Wasser, das innerhalb Israels hergestellt wird.

Vor allem aber beteiligt sich Israel an dem Projekt, um die in den letzten Jahren weiter angestiegenen Spannungen mit seinem Nachbarland zu besänftigen:

„Das ist das grösste gemeinsame Projekt zwischen Israel und einem arabischen Land, das es je gab“, kommentiert der israelische Minister für regionale Zusammenarbeit, Tzachi Hanegbi, „Jordanien leidet unter extremen Wassermangel und Israel will Jordaniens Stabilität sichern. Immerhin das Land, mit dem wir die längste Grenze teilen.“ Neben dem geplanten Kanal hat Israel ausserdem angekündigt, die Wasserlieferung an Jordanien aus dem See Genezareth zu erhöhen.

Königreich Ägypten

Ägypten kündigt Olympia-Kandidatur für 2036 und 2040 an

Das Großereignis fand noch nie in Afrika statt.

Königreich Britannia

Empire of the Sun

Tim Cook und King Charles III: Royaler Besuch im Apple UK Hauptquartier

Apple-CEO Tim Cook empfing am Donnerstag König Charles III. im Londoner Hauptquartier von Apple UK. Der royale Besuch bot Einblicke in Apples lokale Bildungsprogramme.

Tim Cook, der CEO von Apple, empfing am Donnerstag, dem 12. Dezember 2024, einen ganz besonderen Gast im britischen Hauptquartier des Unternehmens: Seine Majestät König Charles III. Der royale Besuch im Battersea-Büro von Apple in London markiert einen bedeutenden Moment für das Technologieunternehmen und unterstreicht die enge Verbindung zwischen Innovation und der britischen Krone.

Royale Technologie-Tour

Der Besuch von König Charles III. war nicht nur ein symbolischer Akt, sondern bot auch tiefere Einblicke in Apples Engagement in Großbritannien. Tim Cook, der sich bereits einige Tage in London aufhielt, nutzte die Gelegenheit, um dem König die Räumlichkeiten und vor allem die Bildungsinitiativen des Unternehmens vorzustellen.

Fokus auf Bildung und Innovation

Ein Höhepunkt des königlichen Besuchs war das Treffen mit Studierenden aus lokalen Bildungsprogrammen, die von Apple unterstützt werden. Diese Begegnung verdeutlicht Apples kontinuierliches Bestreben, in die Zukunft der Technologie und in die nächste Generation von Innovatoren zu investieren. Es zeigt auch, wie das Unternehmen lokale Gemeinschaften fördert und zur Entwicklung von Talenten beiträgt.

Globale Präsenz, lokales Engagement

Der Besuch von König Charles III. im Apple UK Hauptquartier folgt auf Tim Cooks jüngste Reise nach China, wo er Einzelhandelsgeschäfte, Entwickler, Musiker, Universitäten und sogar einen bekannten Modefotografen besuchte. Diese globalen Aktivitäten unterstreichen Apples Strategie, weltweit präsent zu sein und gleichzeitig lokale Märkte und Kulturen zu würdigen.

Symbolische Bedeutung

Die Anwesenheit des britischen Monarchen in einem der weltweit führenden Technologieunternehmen ist mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch. Es symbolisiert die Anerkennung der Rolle, die Technologie und Innovation in der modernen Gesellschaft und Wirtschaft spielen. Gleichzeitig unterstreicht es Apples Bedeutung als wichtiger Akteur in der britischen Wirtschaftslandschaft.

Zukunftsausblick

Der Besuch von König Charles III. im Apple UK Hauptquartier könnte auch als Zeichen für zukünftige Kooperationen zwischen der britischen Regierung und dem Technologiesektor gedeutet werden. In einer Zeit, in der digitale Innovationen und technologischer Fortschritt immer wichtiger werden, ist die Verbindung zwischen Tradition und Moderne, verkörpert durch diesen Besuch, von besonderer Bedeutung.

.webp)

.png)